История библиотечного дела в Республике Алтай началась с создания центральной миссионерской библиотеки в главном стане Алтайской духовной миссии в селе Улала Бийского уезда Томской губернии.

В 1866 г. будущий сибирский просветитель, создатель Общества содействия устройству сельских библиотек в Томской губернии, а на тот момент студент Петербургской духовной академии П. И. Макушин, прибывший в это отдалённейшее миссионерское селение на юге Сибири, привёз с собою «единственное своё имущество» — 68 любимых книг1. Через два года миссионеры в складчину сформировали библиотеку в 500 экземпляров. Первая же общедоступная библиотека в Горном Алтае открыта была стараниями того же П. И. Макушина и художника

Г. И. Гуркина в селе Анос только в 1909 году.

В советскую эпоху, 9 февраля 1920 г., Улалинский ревком принял решение об открытии в селе библиотеки-читальни, а когда на территории Горного Алтая была создана Ойротская автономная область, эта читальня стала областной библиотекой. С того времени населённый пункт несколько раз менял название и административный статус, соответственно, менялись названия и статус главной библиотеки региона (ныне — г. Горно-Алтайск, Национальная библиотека Республики Алтай им. М. В. Чевалкова).

В годы Великой Отечественной войны она именовалась Ойротской областной библиотекой (Улала в 1928 г. стала городом, который с 1932 г. назывался уже Ойрот-Турой). Перед войной здесь проживало около 24 000 человек, было 51 предприятие, 12 школ, 3 клуба, музей, 3 библиотеки, два кинотеатра; работали педагогический и зооветеринарный техникумы и национальный рабфак2. За годы войны население города выросло, в основном за счёт эвакуированных, на 30,8%3.

До начала Великой Отечественной войны Ойротская областная библиотека жила в обычном ритме. На первом месте была организация помощи занимающимся политическим самообразованием — в СССР крупномасштабно разворачивалось изучение «Краткого курса истории ВКП(б)», и во всех библиотеках области, как писала областная газета «Красная Ойротия» (основной источник информации для данной статьи, далее КО), «были учтены все имеющиеся произведения классиков марксизма-ленинизма. Приобретены альбомы наглядных пособий, сделаны рекомендательные списки литературы как политической, так и художественной по каждой главе «Краткого курса истории ВКП(б)»»4. В этой работе библиотекари с максимальной полнотой использовали центральную периодику: газетные материалы, печатавшиеся в помощь изучающим марксизм-ленинизм, оформлялись в альбомы; велась картотека журнальных статей. Были организованы выставки литературы, работали «Доска вопросов и ответов», через которую велась переписка с читателями, самостоятельно изучающими книгу (таковых оказалось 527 человек), и лекторий. «Краткий курс» — политический бестселлер той поры — был оперативно переведён на алтайский язык и издан в Ойрот-Туре в 1940 году.

Много времени и сил отнимала у библиотекарей борьба с «книжными грызунами» — служащими различных областных контор, расхищающими фонды; в этой борьбе они призывали на помощь суд и прокуратуру, неустанно ходили на квартиры недобросовестных читателей.

Основная работа с добросовестными читателями шла своим чередом: к пятилетию со дня смерти А. М. Горького библиотека организовала большую иллюстрированную выставку, проводила читки и беседы, 18 июня 1941 г. была прочитана лекция «Жизнь и деятельность великого пролетарского писателя Алексея Максимовича Горького».

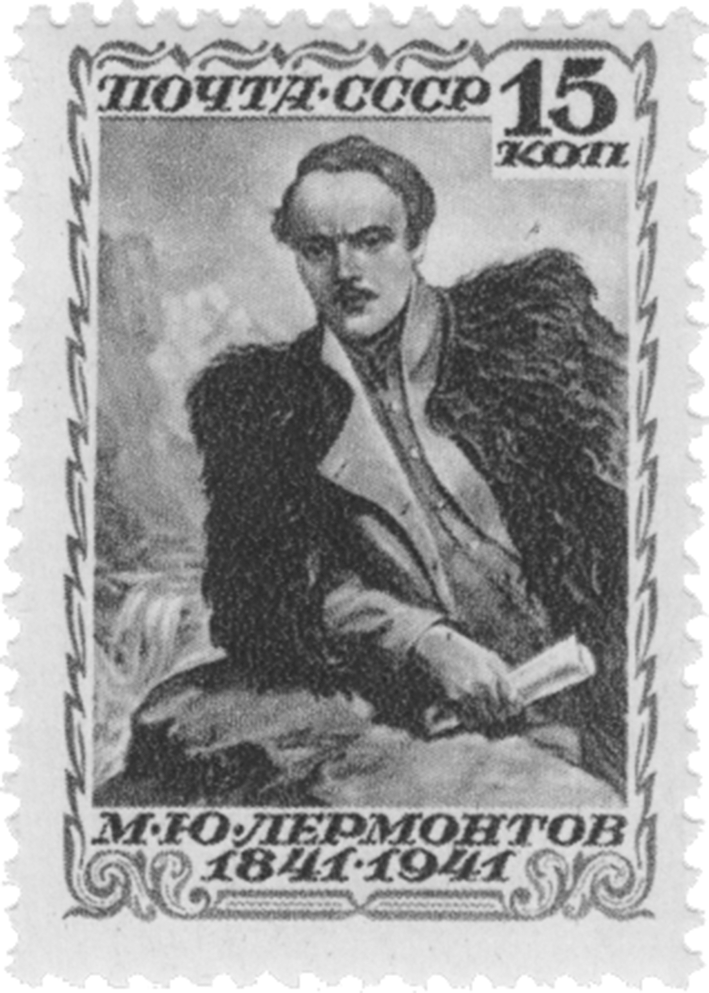

В плане работы библиотеки на июль месяц 1941 г. стояли мероприятия, завершающие подготовку к столетию со дня гибели М. Ю. Лермонтова — после грандиозной политико-просветительной кампании 1937 г., развёрнутой в СССР в связи со столетием со дня гибели А. С. Пушкина, писательским юбилеям уделялось огромное внимание, и ещё в октябре 1939 г. Совет народных комиссаров принял постановление «О проведении юбилея в связи со столетием со дня смерти М. Ю. Лермонтова».Это направление деятельности областной библиотеки возглавила методист Мария Леонтьевна Халфина (в будущем — известная писательница), одна из немногих сотрудниц со специальным библиотечным образованием. Её добротная статья «Усилить подготовку к лермонтовскому юбилею»5, написанная в традициях марксистско-ленинского литературоведения, может быть названа лучшей научно-популярной публикацией в областной периодике с начала её развития (1922). В статье подчёркивается патриотическое значение лермонтовского юбилея: «Партия Ленина-Сталина, весь советский народ чтят память поэта, в пламенных стихах воспевавшего родину и русский народ» и перечисляются традиционные для писательских юбилеев в довоенном СССР формы культурно-воспитательной работы: «Партийно-комсомольские и профсоюзные организации, культурники и массовики должны провести на своих предприятиях цикл читок-бесед и лекций с привлечением сил кружков художественной самодеятельности, организовать выставки литературы, юбилейные Лермонтовские витрины, подготовить выпуск специально-юбилейных номеров стенгазет».

Татьяна Петровна Шастина, методист научно-методического отдела БУ Республики Алтай «Национальная библиотека имени М. В. Чевалкова», г. Горно-Алтайск