Можно ли считать, что в России после 1917 года произошёл полный отказ от традиционных культурных ценностей? Не буду оспаривать мнение автора этих слов, просто хочу поделиться некоторыми сохранившимися в семейном архиве документами и фотографиями того времени, которые, как мне кажется, представляют не только семейный интерес.

В 20-е годы прошлого века, как только закончилась гражданская война и иностранная интервенция, в советской России прозвучал лозунг: «Культуру — в массы!». Недавно я случайно наткнулась в интернете на такое высказывание: «На деле лозунг «Культуру — в массы» оказался всеобщим ликбезом и отказом от культурной преемственности». Что касается всеобщего ликбеза, то это было необходимо. Известно, что до революции 1917 года население России в большей части было неграмотным, а через два десятилетия в СССР была достигнута почти полная грамотность, и Россия стала самой читающей страной в мире. С «отказом от культурной преемственности» всё гораздо сложнее.

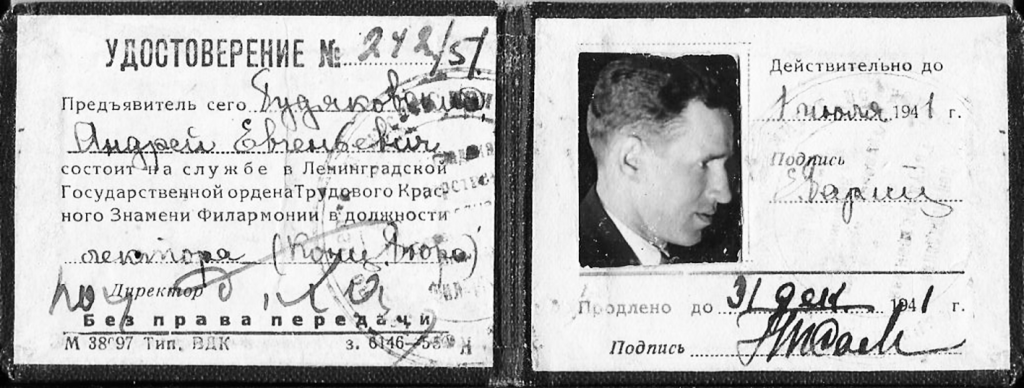

Мой отец, Андрей Евгеньевич Будяковский* (1905–1941), музыковед, окончил в 1929 г. Государственный Институт Истории Искусств (ГИИИ) и аспирантуру в Академии искусствознания в Ленинграде. Это был первый в России Институт искусствознания, созданный в 1912 г. графом В. П. Зубовым на его собственные средства, и находился в его особняке на Исаакиевской площади в Петербурге, «в пышном доме графа Зубова» (Георгий Иванов). С 1915 г. В. П. Зубов — профессор и Ректор Института. В 1925 г. В. П. Зубов эмигрировал в Германию, но дело, начатое им, достойно продолжалось. К 1925 г. в Институте насчитывалось до 1000 студентов и около ста профессоров самой высокой квалификации. В Институте было пять факультетов: литературный, изобразительных искусств, музыкальный, театральный и кинематографии. По инициативе студентов с 1928 г. в Институте издавался сборник статей «Пять искусств» — в соответствии с пятью факультетами, в котором студенты печатали свои работы. За прошедшие десятилетия Институт несколько раз менял название. Сейчас это Российский Институт истории искусств.

Мой отец Андрей Евгеньевич Будяковский принадлежал к славной плеяде музыкантов-просветителей 30-х годов прошлого века. В неё входили И. Соллертинский, М. Друскин, Л. Энтелис, В. Музалевский, А. Должанский и другие. Под лозунгом «Культуру — в массы!» по всей стране в вузах, техникумах, Домах культуры, рабочих клубах, на предприятиях открывались Лектории и Университеты культуры, в том числе и музыкальной.

Почин положила Петроградская (Ленинградская, Санкт-Петербургская) Филармония, первая филармония в России, отметившая недавно 100-летие. Основанная в 1921 г. Филармония сразу стала музыкальным центром Петрограда, а белоколонный зал Дворянского собрания, со временем стал знаменитым Большим залом Ленинградской филармонии. История филармонического симфонического оркестра начинается с создания в Петербурге, по распоряжению Александра III, Придворного музыкантского хора. 26 октября (8 ноября) 1917 г. в зале Капеллы состоялся первый в Советской России концерт симфонического Государственного (бывшего Придворного) оркестра, который исполнил произведения Гайдна и Моцарта. В 1918 г. Петроградский оркестр перешёл в ведение Комиссариата просвещения. В октябре 1920 г. Нарком просвещения А. В. Луначарский подписал следующее Распоряжение по Наркомпросу: «Настоящим сообщаю, что Петроградский Государственный Филармонический оркестр является единственным симфоническим учреждением Республики, образцовым и показательным.… Государственный Филармонический оркестр Петрограда должен остаться неприкосновенным, как учреждение, имеющее первостепенное художественное общегосударственное значение». Впоследствии Заслуженный коллектив республики Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии стал одним из лучших оркестров мира.

Елена Андреевна Будяковская, преподавала английский язык в Ленинградском кораблестроительном институте, работала переводчиком в Невском проектно-конструкторском бюро и НИИ «Океанприбор», издала неопубликованные труды своего отца А. Е. Будяковского, Санкт-Петербург

* Очерк о А. Е. Будяковском опубликован в журнале «Библиотечное Дело» №2 за 2021 г.