В XXI веке к нам возвращаются все новые забытые имена, связанные с библиотечным делом 1930-х гг., и одним из них является имя Мечислава Михайловича Добраницкого.

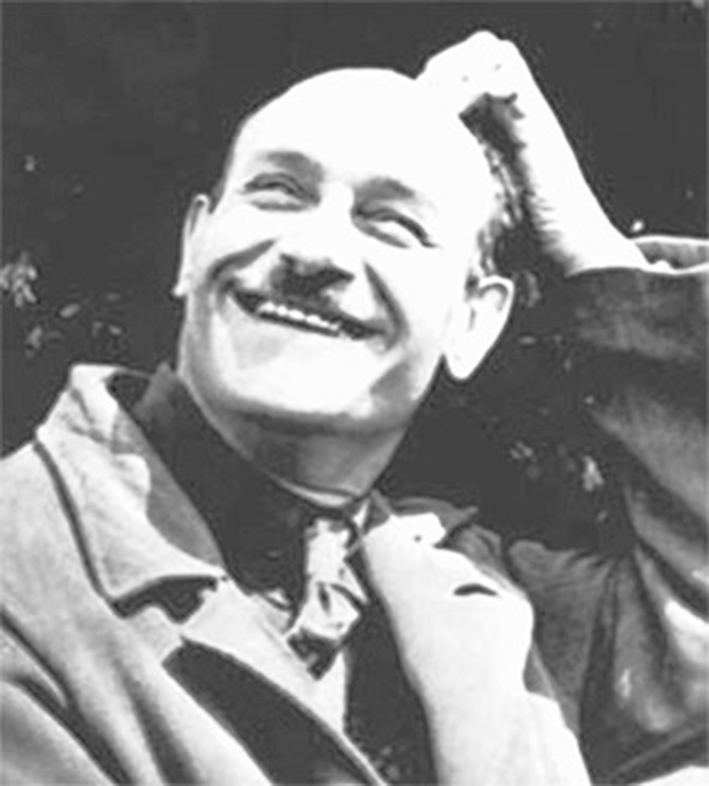

Первичные биографические сведения о директоре Государственной публичной библиотеки Мечиславе Михайловиче Добраницком собраны в публикациях В. Д. Чурсина, мы же в данной статье акцентируем внимание на анализе его библиотечной деятельности и последних трагических обстоятельствах его жизни1.

Мечислав Михайлович Добраницкий родился 8 января 1882 г. в городе Лодзь на Юго-Западе Польши, входившей в состав Российской Империи, в семье купца 2-й гильдии. Получив образование в Германии, он подтвердил свой диплом доктора права на экзамене в Казанском университете в 1912 году. В 1901–1914 гг. — активный член Социал-демократической партии Королевства Польского и Литвы. За нелегальную работу в Лодзинском комитете партии в 1903–1904 гг. почти год отсидел в Варшавской крепости. Судебная палата Санкт-Петербурга осудила его на 5 лет ссылки, но он ушёл в революционное подполье и эмиграцию. В 1907 г. участвовал в

V съезде РСДРП в Лондоне, близко познакомился с В. И. Лениным. В 1910 г. вернулся в Россию, в 1912–1914 гг. — помощник присяжного поверенного, питерский адвокат. После начала I Мировой войны в 1915 г. приписан к одной из воинских частей Юго-Западного фронта, ефрейтор запаса.

Февральскую революцию 1917 г.

М. М. Добраницкий встретил с ликованием. В марте 1917 г. он член фронтового Военно-революционного комитета. Вскоре вошёл в петроградский ЦИК рабочих и солдатских депутатов. Примкнул к меньшевикам. Заметим, что Мечислав Михайлович весной 1917 г. пользовался легковым автомобилем — редкостью, доступной тогда только представителям высшей власти, хотя официально по должности (член Военной комиссии Временного правительства) он к таковой не принадлежал.

После Октябрьского переворота в 1917 г. (согласно другим данным — в 1918 г.) Добраницкий по не выясненным причинам уезжает или даже бежит из столицы в Ростов-на-Дону. Возможно, он попал в немилость к кому-то из большевистских бонз. Два года он служит в Областном совете профсоюзов Ростова, руководит рабочим секретариатом.

В 1921–1922 гг. заведует музеем революции в Тифлисе. Только в 1922 г. он возвращается в новую столицу Москву, работает в Архиве Октябрьской революции, по совместительству — профессор Коммунистического университета им. Свердлова и I МГУ. В 1923 г. вступает в коммунистическую партию — РКП(б).

Осенью 1924 г. М. М. Добраницкий назначается Генеральным консулом СССР в Гамбурге. Этому, в частности, способствовало свободное владение им немецким языком. В июне 1927 г. переведён на должность заведующего отделом Наркомата иностранных дел (НКИД) по Прибалтике и Польше. Важно заметить, что он принял непосредственное участие в Специальной российско-польской смешанной комиссии по возвращению культурных ценностей Польше. Согласно позднейшим оценкам специалистов, смешанная комиссия в одностороннем порядке обогатила «буржуазную» Польшу ценностями, которые ни юридически, ни по законам исторической справедливости не должны были покидать нашу страну.

В 1929–1930 гг. М. М. Добраницкий преподавал в Одесском университете народного хозяйства, являлся одесским представителем Агенства НКИД.

15 октября 1930 г. Коллегия Наркомпроса РСФСР назначает М. М. Добраницкого директором Государственной публичной библиотеки в Ленинграде (с апреля 1932 г. — ГПБ им. Салтыкова-Щедрина). Он сменил на этом посту учёного с мировым именем, академика Н. Я. Марра. Библиотека являлась одной из крупнейших в СССР, обладала огромным научным и культурным потенциалом, богатейшими традициями как бывшая Императорская публичная библиотека2.

Возглавил её М. М. Добраницкий в конечной стадии знаменитого «Дела Платонова» или «Дела академиков» — масштабного уголовного мероприятия ОГПУ по «оздоровлению интеллигентской среды» в Москве и Ленинграде.

К сентябрю 1930 г. в обеих академических столицах было арестовано более 120 человек: учёных (многие с общероссийской известностью), их родственников, друзей3. Показательно, как Мечислав Михайлович откликнулся на эти события: «Только в конце 1930 г. после чистки советского аппарата, когда была констатирована очень малая затронутость библиотеки вихрем революции, работники и новое руководство библиотеки решительно повернули её к задачам социалистического строительства»4. Именно при Добраницком «произошёл перелом и в кадровом составе Библиотеки: пришло большое число молодых сотрудников из рабочей среды и новой интеллигенции»5». Понятно, что их квалификация, мягко говоря, оставляла желать лучшего.

При назначении никаким библиотечным опытом Мечислав Михайлович не обладал. Его советчиками и ближними помощниками стали сотрудники Библиотеки В. Э. Банк, Б. Р. Зельцле, Л. И. Олавская. Несмотря на приход в незнакомую сферу, М. М. Добраницкий начал выступать с докладами в Институте книговедения при Библиотеке, вел занятия по текущей политике на Высших курсах библиотековедения, публиковал статьи по библиотечному делу (см., напр.: «Красный библиотекарь» за 1933 г., №6).

Однако, в целом, деятельность Библиотеки оставалась проблемной.

10 марта 1934 г. в ГПБ приехал нарком просвещения А. С. Бубнов. Воочию увидев здесь большие недостатки, Андрей Сергеевич поставил вопрос о Библиотеке на заседании Совнаркома 6 сентября того же года. По итогам обсуждения, в котором участвовали представители Ленсовета, дирекции ГПБ, видные библиотековеды, было принято постановление Совнаркома РСФСР «О работе Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина» от 25.09.1934 года. В нем указывалось на существенные просчёты в постановке дела: плохое хранение фондов, медленную обработку новых поступлений, низкую квалификацию сотрудников, отсутствие в штате Библиотеки достаточного количества научных работников и т. д. Совнарком обязал руководство ГПБ устранить выявленные недостатки, отремонтировать здание библиотеки, улучшить её отопление, освещение, устроить внутренний водопровод, решить вопрос об увеличении штатов и их подготовке. Для этих целей были выделены значительные государственные финансовые и материальные средства7.

Михаил Николаевич Глазков, профессор, академик Международной академии информатизации, доктор педагогических наук, почётный работник сферы образования РФ

1 История библиотеки в биографиях её директоров. 1795–2005 / Науч. ред. Г. В. Михеева. — Санкт-Петербург: РНБ, 2006. — С.281–301.

2 Глазков М. Н. Главная библиотека царской России 100 лет назад // Вестник МГУКИ. — 2014. — №6. — С. 30–35.

3 Глазков М. Н. Репрессированные советские библиотечно-библиографические деятели 1930–1941 гг.: учеб. пособие. — Москва: МГУКИ, 2014. — С. 26–28, 95.

4 Добраницкий М. М. Ленинградская публичная библиотека на социалистической стройке // Красный библиотекарь. — 1934. — №11. — С.43–48.

5 История библиотеки в биографиях… С. 291.

6 О работе Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина: Постановление СНК РСФСР №931 от 25 сент. 1934 г. // Красный библиотекарь. — 1934. — №11. — С. 42.

7 Громадный мир // Вечерняя Красная газета. — 1934. — 19 сентября.