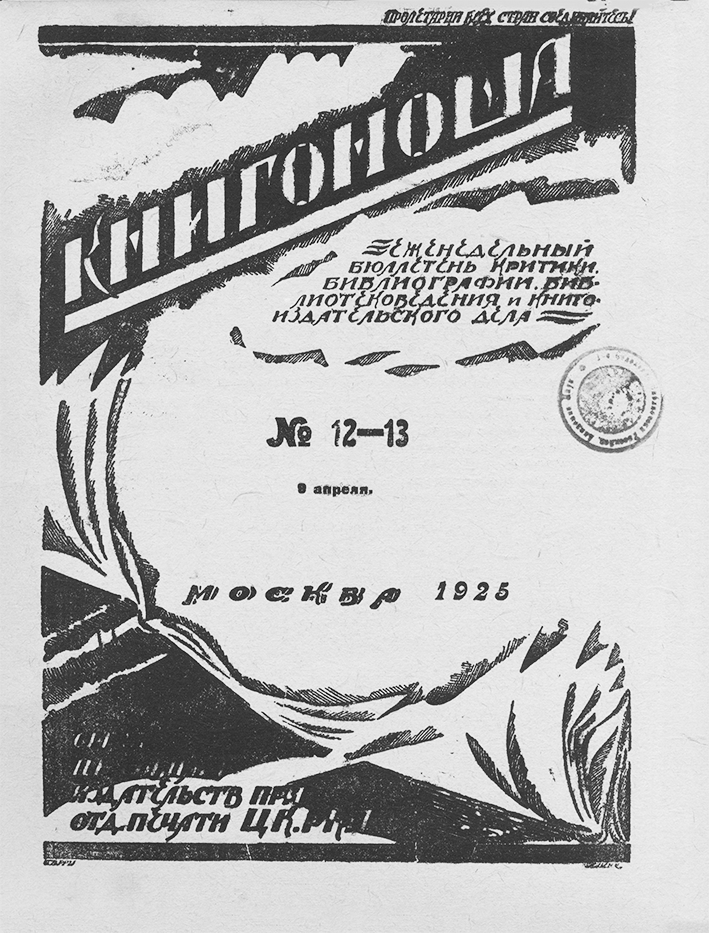

Я хотел бы привлечь ваше внимание к одной малоизвестной, а точнее забытой публикации Василия Фёдоровича Сахарова. По крайней мере, в списке работ В. Ф. Сахарова, представленных в монографии Елены Владимировны Бахтиной «Жизнь, освещенная книгой» (СПб., 2021), этой публикации нет. Называется она «Монтаж аннотаций» и опубликована в журнале «Книгоноша» за 1925 год в номерах 12–13.

Хотя статья по объёму небольшая, в ней сформулированы оригинальные рекомендации по составлению аннотаций. Начинается она со слов: «Все мы знаем, какое значение имеют аннотации в нашей работе. Но этот метод редок у нас, как синяя птица». В своё время я достаточно основательно занимался вопросами аннотирования и реферирования, поэтому с уверенностью могу сказать, что подобный метод «монтажа аннотаций» был применён в практике библиотек впервые.

Если вспомнить некоторые факты из истории аннотирования, то надо заметить, что интерес к составлению аннотаций зародился в России ещё в XVIII века. Сошлюсь на рассуждения М. В. Ломоносова, который писал, что «всякий, кто берёт на себя труд осведомлять публику о том, что содержится в новых сочинениях… затевает трудную и очень сложную работу, при которой приходится докладывать не об обыкновенных вещах и не просто об общих местах, но схватывать то новое и существенное, что заключается в произведениях» (Ломоносов М. В. Рассуждения об обязанностях журналов // Полн. собр. соч. Т. 23. С. 250).

Практику составления аннотаций исследователи связывают, прежде всего, с двумя фундаментальными библиографическими трудами: «Опытом российской библиографии» В. С. Сопикова и «Библиотекой российской» епископа Дамаскина. Но аннотации в этих трудах носят преимущественно характер сравнительных замечаний. Например, «Сия книга очень редкая…» и т. д.

Приёмы составления аннотаций вырабатывались и совершенствовались эмпирически в течение столетий и постепенно стали органической частью методики библиографической работы. Первые труды, обобщающие этот опыт, появятся только к концу 20–начала 30-х гг. XX века. Это, конечно, «Аннотации. Теория и практика их составления» А. Г. Фомина (Л., 1929, 194 с.) и книга Е. И. Шамурина «Методика библиографической работы» (М., 1933). Поэтому прав был Василий Фёдорович Сахаров, когда образно сравнил с «синей птицей» владение библиотекарями этим методом.

Возвращаюсь к статье Василия Фёдоровича в журнале «Книгоноша». Автор задаёт вопрос: как обычно составляются аннотации? «Чаще всего, — пишет он, — на основании собственных размышлений библиотекаря, более или менее остроумных. Книга, конечно, просматривается и спереди, и сзади, иногда прочитывается. Потом библиотекарь с очень мудрым видом принимается расписывать прелести данной книги, изложив “своими словами” её содержание».

«В результате, — иронизирует В. Ф. Сахаров, — получается неудачный подбор аннотаций, похожих друг на друга, очень скучных… Однообразие усугубляется тем, что составляются они часто одним и тем же лицом. Времени затрачивается очень много, а плоды — очень невелики».

Валерий Павлович Леонов, научный руководитель Библиотеки РАН, Санкт-Петербург

* Выступление на 8-й международной научно-практической конференции, посвященной 120-летию Василия Федоровича Сахарова и 125-летию Екатерины Аркадьевны Горш.