Централизация управления европейскими библиотеками демонстрирует: без единой государственной сети библиотек стране не решить вопросы воспитания культуры граждан.

История слова

Слово имеет греческое происхождение, соответствующее латинскому слову bibliotheca1, что означает хранилище, собрание и, иногда, склад, где хранятся книги. В I в. н. э. христиане вкладывали в него особый смысл, обозначая этим термином священные книги Ветхого и Нового Завета. Святой Иероним, говоря bibliotheca interni spiritus2, bibliotheca verbi divini3, употребляет его в переносном смысле: вместилище, пристанище. В текстах IX в. слово bibliotheca часто используется для обозначения Священного Писания (A. Du Cange, Bibl.). С III в. латинские авторы, например, Тертуллиан (Tertullien), чтобы обозначить небольшую библиотеку, употребляют иногда слово armarium (-ia). При Людовике Благочестивом (начало IX в.) слово armarium4 или armaria употребляется даже чаще, чем bibliotheca, выявляя тенденцию к преобладанию. В этот период оно соотносится одновременно и с хранилищем архивов, и с хранилищем книг. Начиная с X в., armarium преимущественно употребляется по отношению к архивам, а новый термин — libraria (-ium) (960) — обозначает книгохранилище. Возможно, в этом следует видеть реминисценцию термина, использовавшегося в Риме — tabernae librariae5, — который обозначал книжный склад. Постепенно слово bibliotheca исчезало из обихода; на то время в латинском языке его заменило слово libraria, которое в нарождавшемся французском языке приняло форму livrairie или librairie.

К какой дате следует отнести появление французского термина librairie? Его первое упоминание восходит к Х в. Время его повсеместного распространения — ХII в. В ХIII в. образуется корпорация клерков либрариев, занимавшихся переписыванием и продажей рукописей (первый статут корпорации датируется 1275 г.). С этого времени термин обогащается новым значением, которое из французского языка более не исчезнет: книжная торговля. В ХVI в. Монтень и Рабле употребляют слово librairie, чтобы обозначить библиотеку, а Гийом Бюде носит звание смотрителя библиотеки короля — maitre de la libraririe du roi.

После четырехвекового периода забвения слово bibliotheque возрождается: вместе с гуманизмом оно возникает сначала в Италии, у Петрарки, а затем во Франции, где в первый раз появляется в заглавии издания Метаморфоз Овидия — «Библиотека поэтов метаморфоз или Метаморфозы Овидия»8 (1493, Mansion). Монтень употребляет это слово для обозначения библиотеки Ватикана. И тем не менее, в постоянный обиход это слово входит не ранее ХVII в. Даже Франциск I, покровитель и друг гуманистов, для обозначения своей библиотеки использует термин librairie.

Начиная с ХVII в. слова bibliotheque и librairie употребляются на равных. И все же библиотекарь еще носит звание хранителя либрария7. Но о королевской библиотеке говорят «bibliotheque». В конце ХVIII в. оба термина, как представляется, нашли каждый для себя собственное специфическое и окончательно устоявшееся значение.

В Англии термин library до сегодняшнего дня удержал свое первоначальное значение библиотека.

В Германии в начале ХVI в. Лютер говорит о Livrerey, но это слово не вошло в немецкий язык. Сопротивление местного диалекта было еще слабым, и гуманистическое слово Bibliothek утвердилось без труда. Латинские же термины и лютеровский неологизм исчезли, не оставив в немецком языке и следа.

В Италии слово сохранило оба значения: libreria обозначает одновременно и книжную лавку, и скромную по размерам библиотеку.

Сегодня слово bibliotheque имеет международное хождение, за исключением англосаксонских стран. Оно обозначает одновременно частное или общественное книжное собрание, помещение и вид мебели для книг. Уже с ХV в. оно используется для обозначения собрания таких произведений, которых характеризует какая-нибудь общая черта, например: библиотека Антуана Дювердье (Antoine Duverdier)8, библиотеки классических авторов.

История идеи

Историю библиотек можно рассматривать как процесс развития идеи и как историю ее постепенных воплощений. Обе стороны теснейшим образом связаны с общим движением политической, экономической, интеллектуальной истории и с усилиями отдельных представителей элиты. Их кривые почти совпадают, а подразделения одной вполне приложимы к другой. Говорят о библиотеке античного, христианского, средневекового типов, типов эпохи Возрождения, ХVIII века, современного типа. С архитектурной точки зрения очевидно, что библиотеки усвоили стиль различных эпох.

Античная библиотека, происхождение которой смутно, в истории IV в. до Рождества Христова появляется как хранилище научных и философских книг, служащих для поиска и распространения истины в школах Платона и Аристотеля. Библиотека Александрийская (III в. до н. э.) и библиотека Пергамская (II в. до н. э.) задумывались по образцу библиотеки Аристотеля; первая связана с учреждением, которое просуществует до изобретения книгопечатания — мастерская переписчиков. Пергамские раскопки позволили составить точное представление об античном типе библиотеки. Античная библиотека имела зал для работы (stoa), зал для празднеств, украшенный статуями, и хранилища; все было связано со святилищем. Библиотека служила одновременно и для исследований, и для увеселений.

Именно эту модель передала Западу восточная средиземноморская цивилизация. Рим использовал ее сначала в своих частных библиотеках, а затем, после смерти Цезаря, — в публичных библиотеках, созданных Азинием Поллионом (Asinius Pollion) (первые век до Р. Х.), Августом и т. д. …

Рим едва ли сумел привнести легкие изменения в идею библиотеки и ее воплощение. Он сохранил доминирование отдыха и роскоши над научным занятием; зал для работы часто заменялся фасадом и террасой с колоннами. Папирусные свитки хранились в каменных или деревянных армариях, в которых, когда они достигали определенной высоты, устраивались галереи с колоннами.

Греко-романский тип просуществовал почти до V в. Он пережил реформы, сохранившиеся в западных образцах до наших дней. А в бурном V в. этот стиль в западной истории исчезает и продолжает развиваться в восточной империи.

На западе христианская библиотека совершила переход к новому, средневековому типу. В первые века большая христианская библиотека, такая, какой она была создана епископом Нолы и особенно папами, была предназначена для обучения и религиозной службы. Она делилась на три части: языческая греческая литература, языческая латинская литература и христианская литературу.

Первое появление средневековой библиотеки может быть датировано эпохой, в которой папирусные свитки были окончательно заменены пергаменом в переплете — кодексом, — когда началась большая работа по переписке текстов на пергамен — труды монахов.

Средневековая библиотека была изначально церковной библиотекой и, начиная с VI в., монастырской. Там была составлена первая коллекция греческих текстов и латинских, скопированных и перенесенных на тексты, привезенные с Востока. Так была возобновлена великая классическая античная традиция.

В Галлии, Германии и Англии монастыр- ская библиотека была внедрена ирландскими монахами, начавшими тот обмен манускриптами, который охарактеризовал эпоху с VI по ХIII вв. и который увенчался усилиями Карла Великого, старавшегося объединить рукописи, рассеянные по всему Западу.

Церковные библиотеки получили новые силы с появлением института переписчиков. Большим центром по производству манускриптов стало аббатство Сен-Мартен в Туре. Библиотека монастырского типа продолжала доминировать вплоть до ХХ в. Среди крупнейших назовем библиотеки в Клюни, Флери, Сен-Виктор в Париже.

Средневековая библиотека характеризуется скромностью своих собраний, насчитывающих от 100 до 600 рукописей, работой переписчиков, примитивной регламентацией, которая ограничивалась простым инвентарем, наконец, высокими ценами, назначаемыми за коллекции.

Устройство ее также было элементарным: чаще всего шкафы располагались в святилище, либо в помещениях, аналогичных ему и соединенных с церковью. Часть помещений предназначалась для мастерской переписчиков, а другая — верхний этаж — для хранения собраний.

Здание скорее предназначалось для обучения, а не для научных исследований. Лишь начиная с ХII в. утвердилась идея научного использования и научных организаций, появившихся под воздействием схоластики (развитой францисканцами и доминиканцами, особенно в Париже). Это веяние было поддержано влиянием испанских арабов, которые с VIII в. по образцу древних умножали число библиотек и копировали тексты, что делалось в монастырях на западе в намного более скромных масштабах.

В ХIII и ХIV вв. владетельные персоны начали создавать свои придворные библиотеки, в том числе Фридрих II и Людовик IХ. Последний при содействии Винсента Бове основывает коллекцию трудов отцов Церкви, которая станет королевской библиотекой (одновременно развивается и профессия иллюминаторов рукописей). Король всегда служил образцом для своих дворян. Бургундские герцоги стремились составить «самую богатую и благородную библиотеку в мире». Пример Франции распространился до Праги при посредничестве Карла VI из Люксебургской династии.

С конца ХIV в. города стали основывать библиотеки.

Университеты, в свою очередь, создавали библиотеки, ни одна из которых не имела особой значимости. Тем не менее они влияли на подбор рукописей и их классификацию по системе преподаваемых дисциплин, разделенных по «свободным искусствам» и по факультетам.

На ХIII в. также пришлось распространение использования пюпитров, к которым книги приковывались цепью.

Новая концепция библиотеки была реализована в ХV в. итальянскими гуманистами во главе с Петраркой. Они потребовали возвращения библиотеки древнего образца, содержащуюся на средства государства. Они привили научным исследованиям страсть к античным авторам. Их идеи воплотились в жизнь в публичных библиотеках Венеции (Laurentiana), Флоренции и Ватикана.

Эта концепция передалась во Францию, Германию и Англию вместе с идеями гуманистов. Посредством войн с Италией содержание библиотек Павии и Неаполя обогатило коллекцию Франции при Карле VIII и Людовике ХII. Развитию частных коллекций покровительствовала библиофилия.

Библиотека эпохи Возрождения утверждает ее публичный характер. Библиотека видится универсальной, объединяющей античные, языческие и христианские труды, средневековые исследования схоластического и патриотического характера. Доминирующей становится забота о языческих авторах. Наконец, она стремится одновременно служить научно-культурным целям и для художественно-эстетического наслаждения.

К середине ХV в. произошло величайшее событие в истории книги: изобретение книгопечатания. Его влияние на библиотеки проявляется в двух аспектах. Во-первых, оно отделило библиотеку от мастерской переписчиков, что было столь характерной черты в предыдущие эпохи; во-вторых, оно до неожиданных размеров увеличило количество книг и выдвинуло технические задачи, решение которых изменило само «лицо» библиотеки.

В ХVI в. система пюпитров была заменена на систему полок, тянущихся вдоль всей длины стен помещения, имеющего галереи в верхнем этаже. С увеличением числа печатных книг утвердилось понятие раритета, и библиотеки стремились стать музеями и выставочными залами. Производству переплетов также стали придавать важное значение, особенно во Франции.

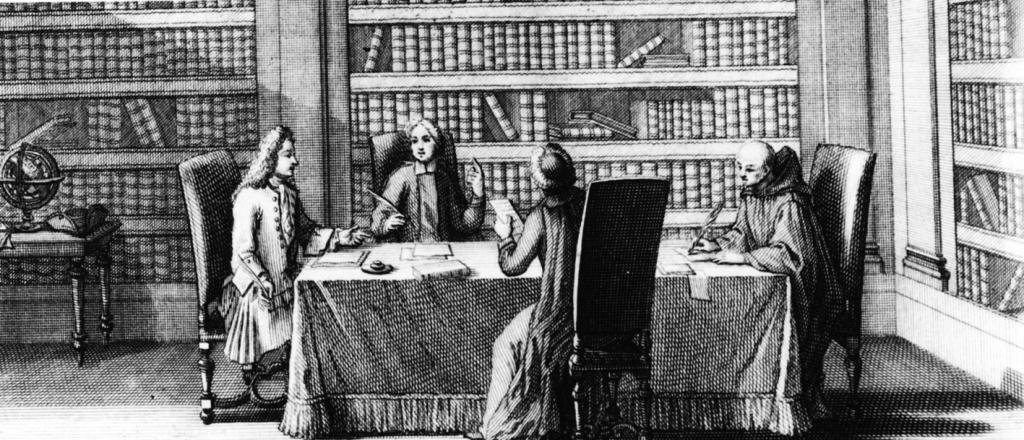

В ХVII в. итальянское влияние сменилось на французское — благодаря таланту и усердию Ноде (Naude), библиотекаря Мазарини. Это была эпоха точных наук и Ноде попытался адаптировать библиотеку к новым нуждам. В его планы входило создание публичной библиотеки («Мазарина» открылась для публики в 1643 г., миланская Аброзиана стала публичной с 1608 г.). Он потребовал классифицировать труды в соответствии с классификацией по факультетам. Лейбниц был его последователем и внедрил в Германии эту концепцию публичной и научной библиотеки — учреждениям такой же ценности, что школа и церковь.

В 1735 г. королевская библиотека в Париже открыла свои двери всем ученым любых национальностей. В Германии первую библиотеку этого французского типа учредил город Геттинген. Библиотека открылась для публики также в 1735 г. и воплощала идеи Лейбница.

Французская революция спровоцировала в первую очередь большое перемещение книг во Франции и в странах, подпавших под ее влияние и доминацию: 8 млн книг сменили своих хозяев вследствие конфискаций имущества Церкви. На свет появилась новая концепция: создание государственных библиотек, создание специального законодательства и осуществление централизации изданий в национальной библиотеке.

ХIХ в. должен был реализовать эту программу. Впереди шла Англия. В начале века Коббет (Cobbet) сумел изложить генеральную концепцию библиотеки, утверждая, что она была роскошью лишь богатых и аристократов. Итальянец Паницци (Panizzi), ставший главным библиотекарем Британского Музея, замыслил план превращения ее в имперскую национальную библиотеку, учреждение, предназначенное для научных изысканий и общественной культуры (1852). Он оспаривал необходимость повсеместно принятого систематического каталога (с его классификацией по наукам) и заменил его на алфавитный. С другой точки зрения, он был новатором: он первым отделил залы для работы и хранилища.

Во второй половине ХIХ в. Германия предприняла огромные усилия для реализации новой концепции библиотеки. Но только в 1916 г. ей удалось победить сопротивление партикуляризма и создать национальную библиотеку, куда поступали все печатные издания на немецком языке. Центром ее стал Лейпциг.

Во Франции государственные библиотеки продолжали развиваться, росло их число. Вместе с тем систематично велась работа по изменению законодательства.

Современная концепция библиотеки

В ХIХ в. доминировал библиотечно-музейный тип. Роль библиотекаря состояла в том, чтобы накапливать сокровища письменности и драгоценные переплеты и их сохранять. Название профессии говорило само за себя: в идеале библиотекарь был хранителем, «консерватором». С начала ХХ в. эта идея во всех странах совершила прорыв. Пример подавала Америка, распространяя новую концепцию библиотеки, которая становилась инструментом для выполнения научной работы и повышения уровня культуры. Страны Европы поддерживали эти взгляды и, по-настоящему, почти все библиотеки прошли период превращения.

Идеи и принципы, вдохновившие эту работу по обновлению, носят международный характер. С середины ХIХ в. он базируется на основной библиотечной науке, которую немцы и итальянцы называли библиотековедением (bibliotheconomie) и для которой французы нашли термин «bibliotechnie». Эта наука включает в себя все знания, относящиеся к библиотекам. Период топтания на месте и слабых неуверенных попыток, кажется, завершился, и проблемы, затрагивающие библиотеки, рассматриваются, в первую очередь, в научном и систематическом плане. Библиотековедческие кафедры были созданы в Ecole des Chartes в Париже и во многих университетах Германии. И повсюду формирование кадрового состава библиотек стремится вдохновляться теми же заботами.

ХIХ в. достаточно много сделал для реализации понятия универсальной национальной библиотеки. Однако ХХ в. выявил огромный недостаток этой концепции. Желая удовлетворять во всем, она рискует не удовлетворить ни в чем. Развитие книжного производства и потребности научной работы доказывают необходимость, с одной стороны, специализации фондов, а с другой — ради предотвращения распыления книг — централизацию обслуживания. Эта идея главенствовала в основной библиотечной реформе во Франции, которую ввел г-н Ролан-Марселем (Roland-Marcel), и ориентирована она была на объединение национальных библиотек (декрет от 28 декабря 1926 г.) и централизацию бюджета (декрет от 5 марта 1928 г.).

Современная библиотека стремится все более усиливать свою деятельность в области библиографической работы. В Германии национальная библиотека, находящаяся в Лейпциге — Deutsche Bucherei, — стала издавать библиографический журнал National Bibliographie. Во Дворце Пятидесятилетия (Palais du Cinquantenaire) в Брюсселе г-н Отле (Otlet) создал гигантский библиографический перечень.

Аналогичные усилия предпринимаются во Франции, где только что появилась — как первый плод централизации — серия выпусков, описывающих научную периодику библиотек Парижа (Masson, 1924—1929). Карточный каталог фондов французских библиотек, имеющийся в Национальной библиотеке в Париже, дает справки по основным фондам главных французских библиотек.

Создание Центральной университетской библиотеки (декрет от 30 марта 1929 г.) продолжает дело централизации управления. И, наконец, Международный аналитический центр работает над созданием библиотеки истории наук — единственной в своем роде. Идея была предложена и воплощена господином А. Миели (A. Mieli).

В Германии возникает аналогичная реформа, но она ограничивается организационной инициативой Государственной берлинской библиотеки, которая создает большой генеральный каталог библиотек Германии. Этот карточный каталог Государственной берлинской библиотеки поставляет читателям информацию о книгах, имеющихся во всех крупных библиотеках страны. Кроме того, печатающийся в настоящее время генеральный каталог Государственной библиотеки Пруссии дает сводку трудов, хранящихся в крупных библиотеках Пруссии. Обмен между различными библиотеками, который распространяется и на иностранные библиотеки, согласившиеся на взаимные поставки, позволяет этому начинанию приносить реальную практическую пользу.

Современная библиотека, по крайней мере в теории, имеет некий международный аспект — не только вследствие состава своих фондов, но и благодаря тенденции к организации сотрудничества между библиотеками разных стран. Такое сотрудничество реализуется Институтом интеллектуальной кооперации, Комиссией по библиографии и Международным конгрессом национальной ассоциации библиотекарей. Осталось сделать последний шаг: вести международный обмен печатными изданиями и организовать международные бюро по информированию. Существует и Международный библиотечный комитет. Им были разработаны и представлены (в июне 1932 г.) проекты по статистическому обследованию библиотек.

Современная библиотека превращается в инструмент научных изысканий и общей культуры. Она более всего подвергается воздействию социальных тенденций эпохи и служит для образования широких слоев общества. С этой точки зрения, США дали толчок большому организационному движению. С 1880 по 1920 гг. число публичных библиотек в Америке выросло с 300 до 6600, а их бюджет — с 18 тыс. до 37 млн долларов. Насчитывается примерно 11 500 «публичных библиотек», фонды которых насчитывают около 130 млн томов. Бюджет финансируется как государством, так и с помощью частных фондов — например, фонд Карнеги. Публичные библиотеки Америки характеризует, в первую очередь, то, что читатели допускаются к полкам, что они открыты, так сказать, в любое время и что в ней чрезвычайно легко получить нужную справку. К тому же это конференц-залы, это реклама, которую делают библиотекам газеты. Помимо этого существуют специальные секции для детей и для слепых. Тесное сотрудничество осуществляется и между библиотеками и школами.

Параллельное, но несколько менее быстрое движение в сторону увеличения числа общественных библиотек возникло и в Англии. В каждом городе появилась своя «публичная библиотека».

Германия шла по этому пути медленно, возложив все на частную инициативу. Только в восточных провинциях, которые подвергались некоторой угрозе, государство вмешалось и создало циркулирующую библиотеку. В Германии более 450 библиотек открыто в городах с населением в 10 000 жителей. В менее значимых областях возникли мелкие ассоциированные библиотеки, очень систематично созданных ассоциациями для народного образования и объединением Borromausverein.

Во Франции общественные библиотеки продолжали существовать в более скромных рамках, но в стране рос к ним интерес. Только в Париже насчитывается около 80 очень посещаемых небольших библиотек. Своим созданием они обязаны муниципалитетам, а также частным лицам. Те, что созданы муниципалитетами, подвергаются общей регламентации: их деятельность контролируется государственной инспекцией, одобряется членами локального комитета, (состав которого утверждается правительством). При этом создание каталога библиотеки является условием для получения ею государственных субсидий.

Школьные библиотеки обрели во Франции свой окончательный статус в 1862 г.

Аналогичное движение зародилось и в других странах Европы. Повсюду казалось ясным значение научных и общественных библиотек. Как девиз были восприняты слова французского министра А. де Монзи (A. de Monzie): «Если потомки попросят нас отчитаться за нашу деятельность в области культуры, то мы покажем им наши библиотеки».

Законодательство

Единого законодательства как такового для библиотек не существует. Во Франции его возникновение датируется временем Революции. Оно медленно развивалось в течение ХIХ в., начиная с декрета Конституанты, который провозгласил конфискацию имущества Церкви, включая библиотеки (декрет от 14 ноября 1789 г.). Декрет от 28 января 1803 г. объявил о передаче книг на попечение коммун (с этого момента датируется возникновение общественных коммунальных библиотек). Министерский циркуляр от 18 марта 1855 г. дал первые регламентации для университетских библиотек, называвшихся тогда академическими или библиотеками Академии (bibliotheques de l’Academie). 31 декабря 1873 г. был объявлен книжный налог. Только с 1923 г. Франция предприняла грандиозное усилие по законодательному оформлению библиотечных реформ, стремясь к унификации и национализации управления публичных библиотек. Декретами от 28 декабря 1926 г. и от 5 марта 1928 г. национальные библиотеки в Париже были объединены единым финансовым управлением. Органичный закон от 19 мая 1925 г. установил для библиотек новый государственный (более унифицированный) взнос. Наконец, декретом от 2 июля 1931 г. были национализированы важнейшие муниципальные библиотеки. Они подразделялись на 3 вида:

• библиотеки, получившие государственную классификацию (государственный статус);

• библиотеки, взятые государством под технический контроль;

• библиотеки, которые государство могло подвергать инспекции.

Города принимали участие в покрытии расходов на содержание библиотек — в зависимости от их значимости — в размере от 40 до 60 % от общего финансирования. Декрет от 22 февраля 1932 г. установил для публичных библиотек правила приема персонала.

В Германии законодательство менялось от одной земли к другой. Государственный взнос устанавливался каждым земельным правительством, и его размеры составляли около 10 % от общей потребности в финансировании. Что касается Deutsche Buchrei, национальной библиотеки Германии, то она была создана Немецкой ассоциацией издателей и книготорговцев и финансировалась за счет добровольных пожертвований, поступавших от 5700 издательских домов, т. е. всеми издателями Рейха. С 1923 г. 2/5 первичных расходов по содержанию библиотек взял на себя Рейх, 2/5 — саксонские земли, 1/5 — город Лейпциг.

Английское библиотечное законодательство характеризует то, что законы носят пермиссивный и не регламентирующий характер. С 1919 г. административной единицей является графство. Общий государственный закон от 1892 г. распространил Ewards Acts на всю Англию и тем самым позволил взимание библиотечного налога.

Техника современной библиотеки

Архитектура библиотек также имеет свою историю. В античности, в средние века и даже еще в ХIХ в. библиотеки в первую очередь рассматривались как музеи, а затем уже как публичные библиотеки, где посетители обслуживали себя сами. Сооружение располагалось в каком-нибудь здании, выполненном как общественный зал с поднимавшимися почти до потолка полками. Сейчас этот тип находится на грани исчезновения. Необходимость специального сооружения была признана повсеместно.

Устройство и расположение помещений библиотеки подчиняется принципу разделения оказываемых услуг. Современная библиотека имеет рабочий и читальный залы, зал периодических изданий, зал рукописной книги, выставочный зал, каталоги, зал выдачи литературы, вокруг которых распределяются многочисленные службы, рабочие комнаты и хранения, расположенные ниже. Предпочтительным строительным материалом является металл.

Лестницы исчезли. Создается удобный и быстрый сервис. Лифт, эскалатор, пневматика — все это достояние самых современных библиотек.

Полностью изменилась система расстановки. Систематическая расстановка, включая самую современную и методичную, десятеричную систему, ушла в прошлое. Ее заменила расстановка по формату. Эта система позволяет слить воедино журнал поступлений и инвентарь. Каждый том имеет только один номер, который одновременно является и его номером прибытия и топографическим шифром. В Лионе, где принята эта система, книги разделяются на 7 отделов по следующей схеме: с 1 до 6000 — in-plano; с 6001 до 20000 — in-folio и т. д.

В Лейпцигской Deutsche Bucherei для каждого формата используется своя буква — например, A, B, C и т. д. За ними от нуля до бесконечности следуют номера.

Разумеется, понятно, что по этому новому принципу нумерацию важнейших старинных фондов модифицировать невозможно.

Самым главным элементом, «ключом» библиотеки, является ее каталог. В теории проблема образцового каталога еще не решена, продолжаются споры, дискуссии и поиски. Однако в одном точки зрения спорящих совпадают: алфавитный каталог по именам авторов необходим.

1 Дословно — книжный шкаф, книгохранилище, библиотека. — Прим. ред.

2 Дословно — библиотека духа. — Прим. ред.

3 Дословно — библиотека божественного слова. — Прим. ред.

4 Дословно — шкаф. — Прим. ред.

5 Дословно — лавка переписчика, писца. — Прим. ред.

6 Bibliotheque des poetes de metamorphoses ou les Metamorphoses d’Ovide.

7 Garde de la librairie.

8 Antoine Du Verdier, 1586.

Анастасия Владимировна Тотьменинова, ученица 11 класса, шк. № 4, им. Ж.-И. Кусто, (автор перевода)

Наталья Михайловна Баженова, заведующая отделом изданий Академии наук библиотеки РАН, к. ф. н., (редактор перевода)

Перевод книги Пьера Фридена (Pierre Frieden. Bibliotheque // Les mots de l’histoire: Le vocabulaire historique du Centre International du Synthese. — Napoli: Bibliopolis, 2000. — P. 131—144. — (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Serie Testi. XIV) с французского языка выполнен А. В. Тотьмениновой под руководством к. ф. н. Н. М. Баженовой.