Наталья Добрынина предполагала проработать в ГБЛ недолго, а осталась на полвека. В своей книге,

не укладывающейся ни в одни жанровые рамки, она с большим уважением рассказывает о своих коллегах, творческом созвездии сотрудников библиотеки.

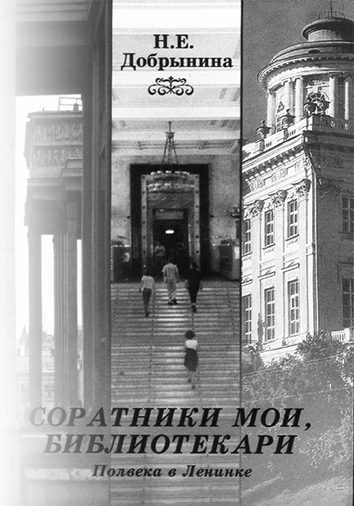

Добрынина, Н. Е. Соратники мои, библиотекари: Полвека в Ленинке / Н. Е. Добрынина. — М.: Пашков дом, 2004. — 193 с.

Опытные рецензенты говорят, что сложнее всего написать отзыв на книгу, которая произвела сильное впечатление. Они советуют при этом опасаться громких слов, чтобы хвалебные эпитеты не заслонили сути. С сути и надо бы начать, говоря о книге известного библиотековеда, исследователя, методиста Натальи Евгеньевны Добрыниной «Соратники мои, библиотекари» с подзаголовком «Полвека в Ленинке». Но как найти суть в книге, не поддающейся определению, не похожей ни на одну из наших профессиональных изданий? Для научной книги — в ней много субъективного, даже лирического. Для мемуарной — много научного, чисто профессионального, исследовательского. Книга не укладывается ни в какие привычные жанровые границы. В эклектике, возможно, и состоит ее обаяние.

В 1954 году выпускница восточного факультета МГУ, пришла в Кабинет библиотековедения ГБЛ, чтобы «пересидеть» год до аспирантуры, год растянулся на полвека. Так представилась возможность Наталье Евгеньевне изъездить полстраны в качестве методиста, библиографа и социолога чтения, пройти профессиональные университеты в разных отделах Библиотеки, возглавить научно-исследовательский отдел; защитить кандидатскую, а потом докторскую диссертацию, написать более 200 научных работ, стать профессором и главным редактором журнала «Библиотечная ассоциация Евразии», академиком Международной академии информатизации. Чтобы так удачно восходить библиотекарю по профессиональной лестнице, надо было много вложить ума, труда и таланта в дело, которому отдаешь себя безоглядно.

Мы видим в книге не только биографию автора, а «парад» ее подлинных героев — соратников по борьбе за культуру. Судя по названию книги, именно рассказ о них поставлен автором во главу угла повествования. Перед нами проходят один за другим десятки образованнейших людей эпохи, подлинных интеллигентов, творческих личностей, составивших Олимп ГБЛ ХХ века. Их содружество несло в себе огромную созидательную энергию людей, самозабвенно преданных просветительской деятельности. Именно память о них и побудила автора взяться за книгу. Вот как она это объяснила: «Мне хотелось передать хоть маленькую толику благодарности своим коллегам, многих из которых уже нет, но их имена, широко и не очень известные в книжном мире, совестно забывать». За невозможностью перечислить всех, назовем лишь некоторых: ассы литературной библиографии Ю. С. Зубов, С. А. Трубников, «демон зарубежной литературы» А. М. Горбунов; корифеи методисты Е. П. Коршунова, Е. Е. Троицкая, В. В. Нейман; социологи и философы М. Д. Афанасьев, С. М. Смирнова, М. Г. Ханин, психолог Л. И. Беляева, корифей искусствознания Е. Е. Левина. Особенно хочется выделить, близких моему профессиональному сердцу, имена И. И. Беленькой, Э. И. Ивановой, М. Д. Смородинской — специалистов по детскому и юношескому чтению, классиков в нашем деле. Все вместе взятые и каждый в отдельности сумели влюбить в себя библиотекарей страны, оставить воспоминания в сердце у многих.

Книга дает представление о том, как создавалась рекомендательная библиография для разных категорий читателей. Как трудились над ней такие первопроходцы популяризации книг, как А. А. Кунина, З. П. Шалашова, Л. Ю. Руманова — создатели уникальных ежегодников «Новинки художественной литературы». Пособия раскрывали читателям панораму литературного года в ее наиболее ярких проявлениях. Благодаря этим авторам, историки литературы имеют возможность прослеживать динамику литературной жизни и искусствознания за многие десятилетия. Рекомендательные пособия приближали в те годы к библиотечным полкам и конкретным книгам. При безжалостном отсеве «серых» произведений создавалась «Библиотека самообразования» — капитальный труд, которым гордилась библиотека. В целом был сделан мощный прорыв в создании принципиально новых пособий, которых не знала мировая практика. Они были ориентированы на разные читательские цели, интересы и возможности. Специалисты своего дела вели личностный диалог с читателями, полный уважения и доверия, лишенный тени назидательности. Они шли навстречу стремлениям людей к образованию и культуре. (Замечу: перестройка перечеркнула этот процесс. Само упоминание о рекомендательной библиографии как особом виде печатных изданий, было изъято из документоведения). Наряду с рекомендательными указателями, книга дает нам возможность увидеть, как создавались и как воспринимались на местах библиотековедческие пособия, отражающие лучший опыт библиотек страны, «Абонемент городской библиотеки», «В помощь эстетическому воспитанию читателей». Их новаторская ценность, отмеченная в свое время, особенно видна по прошествии лет. В них мы и сегодня находим россыпь идей, методов, направлений, не только не устаревших до настоящего времени, но идущих впереди — только не ленись, собирай, творчески используй.

Особо хочется остановиться на том, где прослеживается путь создания научной исследовательской школы ГБЛ как центра изучения читателя. Захватывающе интересно читать, как зарождалась мысль о возрождении социологии чтения, как определялся контингент читательских групп и проблематика исследования, как утверждалась трактовка понятия «Читатель», как искались и находились нужные методики. Перед нами проходит вся цепочка: от идеи исследования до практической реализации и создания монографий «Советский читатель» (1968) и «Книга и чтение в жизни небольших городов» (1973). Их уровня и масштаба не достигло ни одно из последующих исследований читательской аудитории. В них соединились все те методические приемы, направления научного поиска, которые потом стали развиваться. До сих пор социологи чтения на них ссылаются и опираются как на классический опыт. Эти исследования отвечали духу времени, потребностям практики. Сам ход коллективного творчества команды единомышленников, составившей Научно-исследовательский отдел Библиотеки, захватывает и подчиняет себе, вызывает желание включиться в этот процесс, разделить с его авторами состояние научного вдохновения, дерзновенной мысли подняться до рубакинских «Этюдов о русской читающей публике». Эти года, когда готовились и проводились исследования, вдохновленные директором ГБЛ Оганом Степановичем Чубарьяном, можно назвать звездными часами Библиотеки им. В. И. Ленина. Чубарьян не только поднял престиж ГБЛ, вывел библиотеку на мировой уровень, он определил этот уровень и во многом продвинул библиотечное дело вперед.

Хочется обратить внимание на авторские, подчас поэтические, зарисовки тех мест, где побывала Наталья Евгеньевна как представитель ГБЛ. А побывала она, можно сказать, везде — от средней полосы России до мест Крайнего Севера, и «крайнего Юга» (Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Нагорный Карабах и др.). В городах и селах, леспромхозах и небольших поселках. И всюду встречи, встречи. Сколько библиотекарей и читателей страны «проросло» в ее сердце. Она видела, как стремятся люди к культуре, образованию, как заполнены залы, когда идет разговор о поэзии, как тянутся библиотекари ко всему новому и живому.

Уже на основании сказанного можно заметить, что книга Натальи Евгеньевны написана празднично. Светло. В ней много стихов, юмора, песен. Могут возразить: неужели, говоря о советском периоде жизни библиотеки, автор не видела ничего «загнивающего»? Видела. В рамках той правды, которая была доступна молодому специалисту: репрессии, казенные читательские конференции, мероприятия «для галочки». Не осталась ею незамеченной, например, должность политредактора, в обязанности которого входила проверка читательских требований на предмет идейной чистоты их авторов и многое другое. Но для молодого ума это не было определяющим. Ее волновало совсем другое, то, что соединяло, а не разъединяло людей разного возраста, образования, статуса: чистота их отношений, творческий энтузиазм и общее моцартианство.

Я долго искала название для своей рецензии. Находила и отвергала. Были среди них «Любви нетленное чувство», «Цитадель интеллигентов», «Содружество романтиков», «Здесь сердце, память, жизнь моя», «Библиотечные университеты», «Олимп книжников». Название, на котором я, наконец, остановилась, подсказала мне телевизионная программа Г. Скороходова «В поисках утраченного». Эта передача посвящена деятелям культуры, искусства, выдающимся актерам. Мне захотелось присоединить к ним и выдающихся библиотекарей — цвет нашей культуры, олицетворяющий ее духовность. Они остаются маяками, для всех, кто ищет путь к возрождению России, к утраченной ныне гуманитарной и просветительской сущности библиотечного дела.

Раскодировать как в предыдущий раз

Ирина Ивановна Тихомирова, доцент кафедры детской литературы Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, кандидат педагогических наук