В год 75-летия выдающегося русского поэта Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге 24–31 мая прошёл Театральный фестиваль «Бродский Drive». Зрители увидели спектакль «Мрамор» по пьесе Бродского в постановке Театра «За Чёрной речкой» (реж И. Ставиский), спектакль «Посвящается Я» по поэме Бродского «Посвящается Ялте» (реж. А. Злобин, исп. И. Евдокимова). В Фонтанном доме – Музее А. А. Ахматовой, где сейчас находится кабинет-музей Иосифа Бродского, состоялся моноспектакль заслуженного артиста России Сергея Барковского «Жуковский. Прощание» в режиссуре Андрея Андреева и спектакль Маленького Театра Фонтанного Дома «Зачем же было столько лгать?» по книге лагерной переписки Льва Николаевича Гумилева. Наш рассказ — о персонажах спектакля «Зачем же было столько лгать?»

Этот спектакль о любви. В нём всего три персонажа. Судьбы их настолько необычны, что каждая из них могла стать основой сюжета: Анна Ахматова, сын Николая Гумилева — Лев Николаевич Гумилёв и его подруга Наталья Васильевна Варбанец. В основе спектакля — лагерная переписка Льва Гумилёва (книга «Зачем было столько лгать?», изданная Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме).

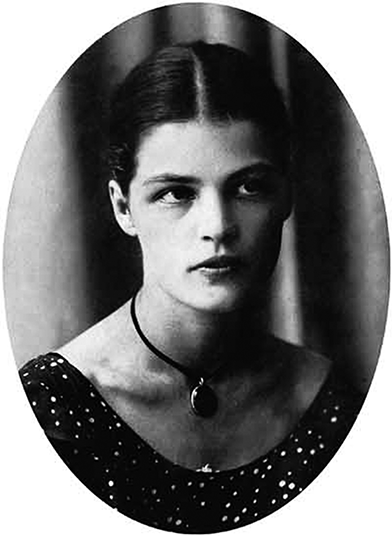

Спектакль идёт в одном из залов Фонтанного дома. Фонтанный дом — флигель дворца графа Шереметева на набережной Фонтанки, в котором много лет прожила Анна Андреевна Ахматова. Это мистическое место. И в то же время место действия. Однажды утром, незадолго до последнего ареста Льва Гумилева, Наталья Варбанец расчесывалась перед зеркалом, и вдруг услышала стук. Это упал крест, который висел над кроватью Гумилева, который вышел из комнаты1.Словно духи дома знают больше чем люди. Поэтому слова из писем — слова из прошлого воспринимаются в этих стенах гораздо сильнее. Птица — так прозвала Наталью Варбанец её подруга Марианна Козырева. «Она была необыкновенно красива. Настоящая Настасья Филипповна!»2 62 письма пришло в 1954–1956 годах из лагеря на Гангутскую улицу в Ленинграде. Второй адресат — его мать Анна Андреевна Ахматова, трагически переживавшая в комнате Фонтанного дома аресты сына: «…в минуты длинных её молчаний среди разговора — мне слышалось Левино имя, произносимое ею, будто на глубине, будто со дна морского добытое… «Лёва! Лёва!» — повторяла она одним дыханием. Даже не звук — тень звука, стона или зова…»3

Лев Гумилёв — центр притяжения. Необычна судьба знаменитого русского учёного, исследователя народов Великой степи, открывшего в дельте Волги на землях отступившего Каспийского моря древнее царство Хазария, создателя теории этногенеза, именем которого в конце ХХ века назван Евразийский Национальный университет в Астане (Казахстан). Его судьба содержит в себе ответы на загадки этой любви. Лев Гумилев ввёл в науку термин «пассионарность» от латинского passio — страсть. Отблеск этой страсти, «невидимого космического энергетического толчка» был и в его природе, натуре, неостановимо стремящейся к своей цели. Две женщины, связанные с ним любовью, имели дело ещё и с этой страстью учёного. Отец Льва — Николай Степанович Гумилёв, знаменитый русский поэт, расстрелянный в августе 1921 г. за участие в монархическом заговоре, был известным русским путешественником, совершившим несколько путешествий в Абиссинию (Эфиопия). Для сына Николай Гумилёв написал «африканскую поэму» «Мик». Ахматова говорила о сыне: «И Лева так похож на Колю, что люди пугаются. Моих черт в нём почти нет…»4 Николай Гумилёв был автором русского перевода «Сказания о Гильгамеше», в котором сохранились многие древние мифы Земли, и автором «Поэмы начала», первая книга которой называлась «Дракон». Жрец Лемурии Морадита обращается за древним знанием к Дракону. Поэма, которую поэт не успел завершить, заканчивается загадочными строками:

Взором жрец его вновь спросил

О рожденьи, преображеньи

И конце первозданных сил.

Переливы чешуй далече

Озарили уступы круч,

Точно голос нечеловечий,

Превращённый из звука в луч. 5

Возможно, интерес к древней истории Земли, масштабность осмысления истории и даже идея о связанной с жизнью космоса «избыточной биохимической энергии», «невидимой энергетической лаве», которая создаёт этносы — нации и суперэтносы — цивилизации, имеют своим истоком общение с отцом. «Он любил простодушных варваров и не любил старые гнилые цивилизации», — написал о Льве Гумилёве один из исследователей6.

Ирина Ерыкалова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры журналистики Санкт-Петербургского института гуманитарного образования

1 Козырева М. Л. Лев и птица // Мера. — 1994. — № 4. См. то же: Вспоминая Л. Н. Гумилёва: Воспоминания. Публикации. Исследования / Сост. и коммент. В. Н. Воронович, М. Г. Козырева; Мемориальный Музей-квартира Л. Н. Гумилёва, Филиал Музея А. Ахматовой в Фонтанном доме. — СПб.:Росток, 2003. — С. 153.

2 Там же.

3 Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. — Т. 1. 1938–1941. — М.: Согласие, 1997. — С. 166.

4 Там же. С. 119.

5 Гумилёв Н. С. Малое собрание сочинений. — СПб.: Азбука, 2010. — С. 252

6 Померанц Г. С. От мифологем к вехам реальности // Кто сегодня делает философию в России. — Т. 2. — М.: Аграф, 2011. — С. 392.