Человек всегда чувствует себя дома в своём прошлом.

В. Набоков

Обещала рассказать о квартире Бродского подробнее. Немногие там побывали. И очень нескоро ещё появится возможность туда попасть.

Вот есть такие места на свете, куда тянет, казалось бы, необъяснимо. У меня таких мест было два — дом Мурузи в Петербурге, где находится квартира Иосифа Бродского, и усадьба Рукавишниковых в Рождествено под Гатчиной, где провёл своё детство Владимир Набоков. В Рождествено мне посчастливилось побывать ещё до пожара, хотя и тогда там не оставалось уже ничего от «белой усадьбы на зелёном холме», о которой с таким трепетом вспоминал писатель.

Что чувствовали эти два изгнанника, не по своей воле навсегда покидавшие, как говорил Набоков, «единственный в мире дом»? Что ощущали они там, на чужбине, вспоминая его?

Мне казалось, что в этих стенах откроется какая-то глубинная тайна двух великих странников, сумевших войти в иную культуру, укорениться в ней, но даже там, на «других берегах» остаться навсегда «прикованными» к «единственному дому».

Дом Мурузи, ещё задолго до того, как там поселился юный Бродский, имел богатую литературную историю. Большой доходный дом, сначала стал известен экстравагантным видом, а позже — и своими жильцами. Проект дома выполнил А. К. Серебряков. Дом Мурузи, для которого Серебряков в Испании скопировал религиозные изречения мавров, принёс малоизвестному гражданскому инженеру громкую, но недолговечную славу и стал лучшей его постройкой. Строительные работы длились два сезона, богатая отделка княжеской квартиры на углу второго этажа по Литейному потребовала ещё года и завершилась в 1877 году. Из прессы: «Автор-композитор доказал наглядно, что стиль арабского западного зодчества может вполне соответствовать нашему климату… Нововведение стиля дома Мурузи в мире стройки богатых жилых домов в столице представляет явление отрадное».

Дом имел водяное отопление, водопровод, паровую прачечную, 28 ванных комнат. По описи на каждой из 5 парадных лестниц находились стенные часы, зеркала, ковры, столики, 5 стульев, а также ливреи для швейцаров. На улице, у дверей княжеской квартиры, висела мраморная доска с медными буквами фамилии хозяина.

Особенно хороша была отделка квартиры Мурузи из 26 комнат. Внутренняя лестница из белого каррарского мрамора вела на второй этаж, в зал, напоминающий дворики мавританских дворцов: своды покоились на 24 тонких мраморных колоннах, посередине бил фонтан. В восточном стиле была выдержана и курительная, на стенах которой имитировалась резьба по ганчу. Анфиладу парадных помещений, отделанных под рококо, украшала лепка и позолота, расписные плафоны и десюдепорты, мраморные и дубовые камины.

Но слава дома Мурузи более всего связана с изящной словесностью. В 1879 году на четвёртом этаже дворового флигеля, в небольшой трёхкомнатной квартире жил Н. С. Лесков. В начале 1900-х годов у известного публициста

Н. Ф. Анненского (брата поэта) происходили шумные собрания литераторов, близких к народническому «Русскому богатству». А. И. Куприн был частым гостем делавшего блистательную карьеру чиновника Н. А. Любимова, своего свойственника. Видимо, здесь произошла в действительности история, положенная в основу рассказа «Гранатовый браслет».

Почти четверть века в доме Мурузи прожила знаменитая литературная чета — Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус. С 1889 года они снимали четырёхкомнатную квартиру на пятом этаже, окнами на Преображенский собор, позже перебрались в более просторную и дорогую — на второй этаж по той же лестнице. Едва ли найдётся сколько-нибудь известный литератор, который не бывал бы у Мережковских. У коллег — бесконечные сплетни, у петербургской прессы — скандальный интерес вызывали жильцы этой квартиры: «декадентская мадонна» Зинаида Гиппиус, её сестра, художница Татьяна Николаевна, поверенная юношеских увлечений молодых петербургских поэтов, сам Мережковский, проповедник религии «третьего завета», философ, писатель, но прежде всего культуртрегер, и, наконец, поселившийся здесь позже художественный критик Д. Н. Философов. Соседом Мережковских по лестнице был Владимир Пяст, поэт, шахматист, мемуарист, который вырос среди книг в буквальном смысле — его мать содержала известную в городе частную библиотеку, где каждый мог абонироваться за небольшую плату.

По инициативе К. И. Чуковского и А. Н. Тихонова в опустевшем уже после революции доме разместилась студия при издательстве «Всемирная литература». В июле 1919 года начались занятия. В студии читал стихи Блок, часто бывал возглавлявший издательство Горький. Преподавали Гумилев, Чуковский, Замятин, Шкловский, Лозинский, среди студийцев были Зощенко, Слонимский, Берберова, сестры Наппельбаум, Адамович, Полонская, Оцуп, Стенич — всего более 200 человек. К зиме поредевшие курсы переехали в «Дом искусств» на Мойку. В 1921 году, незадолго до гибели, Гумилев организовал в квартире Мурузи литературные вечера, носившие название «Дом поэтов».

Вряд ли семья Бродских, получившая свои «полторы комнаты» в знаменитом доме, знала о бывших его жильцах. Да и фамилии их большей частью были «запрещенными». Не застали новые жильцы и былого великолепия дома. Изначально просторные «лицевые» квартиры второго-третьего этажей представляли собой длинные анфилады, для прислуги же полагались «чёрные лестницы».

«После революции, — пишет Бродский, — согласно политике “уплотнения” буржуазии анфиладу разделили — по комнате на семью. Между комнатами воздвигли стены — сначала фанерные. Потом, с годами, такую перегородку довели до архитектурной нормы досками, кирпичом и штукатуркой».

Богатое убранство и декор внутренних помещений тоже, разумеется, были разрушены или разворованы.

Знаменитые «полторы комнаты» образовались из-за того, что к большой зале с великолепными арочными окнами и огромной балконной дверью примыкал маленький альков. (К слову сказать, балконная дверь так велика, что форточка для проветривания в ней устроена в самом низу, у пола.)

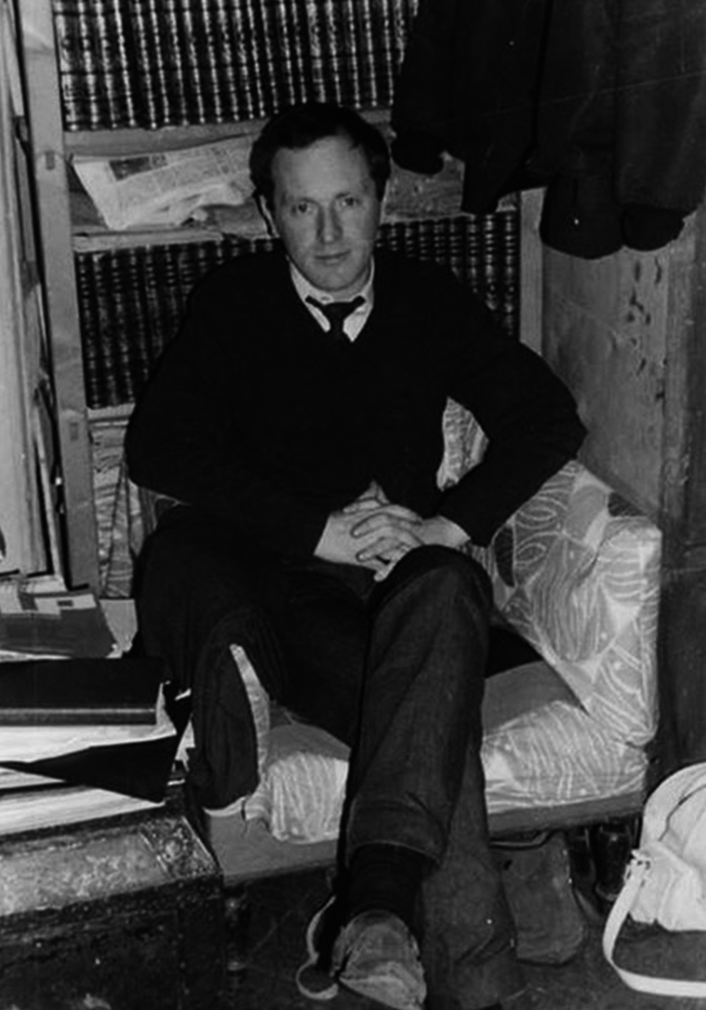

От «мавританской роскоши» им достался лишь лепной потолок («с трещинами и пятнами от протечек из труб»), арки, соединявшие комнату с альковом, с колоннами и пилястрами, тоже украшенные затейливой резьбой, да местами чудом сохранившиеся на стенах резные панели. Сам Иосиф вспоминал: «…я жил вместе с родителями в коммунальной квартире. У нас была одна большая комната, и моя часть от родительской отделялась перегородкой. Перегородка была довольно условная, с двумя арочными проёмами — я их заполнял книжными полками, всякой мебелью, чтобы иметь хоть какое-то подобие своего угла. В этом закутке стоял письменный стол и кровать. Человеку постороннему, особенно иностранцу, моё обиталище могло показаться чуть ли не пещерой. Чтобы попасть туда из коридора, надо было пройти через шкаф, я снял с него заднюю стенку, и получилось что-то вроде деревянных ворот. В этой коммуналке я прожил довольно долго».

Все эти долгие семнадцать лет он решал проблему приватности своего жизненного пространства — загораживал арки шкафами, заполняя оставшееся пространство книгами и чемоданами (сложность была ещё в том, что на крошечной территории алькова размещалась и импровизированная фотолаборатория отца), занавешивал их плотными шторами. Результатом этих усилий стало некое подобие уединения. «Два зеркальных шифоньера и проход между ними — с одной стороны, высокое окно за портьерой, подоконник всего в двух фyтах над моей довольно широкой тахтой без подушек — с другой; арка с книжными полками под самый её мавританский свод — позади; стеллаж в нише и стол с “Роял Ундервудом” — перед носом; таков был мой Lebenstraum».

А потом наступил 1972 год. Вынужденный отъезд. Именно здесь, в своём Lebenstraum он последний раз собирает друзей. Яков Гордин вспоминал: «Я помню последний день. Зашёл сюда. Тут толпился народ — много знакомых, полузнакомых. Иосиф был усталый: ему ведь пришлось собираться в считанные недели. Я сказал, что не буду увеличивать суету. Он ответил: “Ценю твою деликатность”. Было понятно, что это — прощание, что эта комната остаётся без хозяина. Самый тяжёлый момент».

Все слова были сказаны, пора собираться в путь, в неизвестность. На полках остались стоять любимые книги, а в проигрывателе — пластинка с 17-м Дивертисментом Моцарта в исполнении оркестра под управлением Курта Зандерлинга.

В аэропорту провожающих было немного. Только друзья и родители. Он в последний раз обнимется с Марией Моисеевной и Александром Ивановичем, ещё не зная, что расстаются они навсегда.

Там, в «другом полушарии глобуса», у Иосифа Бродского началась другая новая, непривычная для него западная жизнь, с эмигрантской бесприютностью и бессемейностью. Впереди была кафедра в университете, сборники стихов, эссе, переводы, пьесы, Нобелевская премия по литературе «За всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии», орден Почётного легиона, Оксфордская премия Honori Causa.

А здесь, в доме на Литейном проспекте, время словно остановилось. Тихо, один за другим ушли в лучший мир родители, так и не добившись встречи с единственным сыном.

Три с половиной комнаты, которые удалось выкупить у обитателей этой части анфилады, сегодня находятся в стадии ремонта. Пока поменяли только перекрытия, поэтому квартира, стоявшая шестнадцать лет под замком, стала своеобразной «капсулой времени», сохранившей все признаки коммунального советского быта. В неё нельзя попасть через парадный вход, которым прежде пользовались все жильцы, так как последняя соседка — Нина Фёдорова — сначала запросила за свою комнату 17 млн рублей, а потом и вовсе отказалась освобождать свои «законные квадратные метры». Был найден компромисс — её часть квартиры отгородили фанерной перегородкой, а в остальном пространстве разместится музей Иосифа Бродского.

Сложно описать чувства, которые испытываешь, переступив порог этой квартиры, вернее, когда попадаешь с узкой лестницы прямо на кухню. Здесь сохранилась старинная дровяная печь, проржавевшая раковина, знакомые всем с детства «коммунальные» шкафы и полки. Стол, о ножки которого кот Ося точил свои когти. Мне кажется, что было бы неправильным создавать в таком аутентичном пространстве традиционный мемориальный музей. Это место должно остаться таким, каким его покинул поэт и каким оно его помнит. Это именно тот случай, когда главным является не предметный ряд — подлинные вещи и документы (в конце концов, есть «американский кабинет Бродского» в музее Анны Ахматовой.) Главным здесь должен быть метафизический ряд — тени людей, населявших этот мир, их голоса, звяканье посуды, стук пишущей машинки.

Нигде у меня не было такого ощущения подлинности пространства, как здесь. Комнаты, сохранившие остатки былой роскоши, закрашенные зелёной краской и с потрескавшейся штукатуркой стены коридора, скрипучий паркет, по которому мама запрещала ходить в носках…

А вот дверь в комнату и та самая дверная ручка, которую Мария Моисеевна так виртуозно открывала, удерживая в руках одновременно кастрюлю и сковородку. Непостижимая тайна бытия — как в этом коммунальном аду (а это действительно ад — комнаты с полной звукопроницаемостью были окружены лабиринтами узких коридоров. Соседи тоже пытались создавать некое подобие приватности и устанавливали у себя персональные раковины — одна из них сохранилась в угловой комнате с эркером, выходящим на Спасо-Преображенский собор. Жили в этой квартире одиннадцать человек), как мог вырасти человек, которому Бог дал великий талант сопротивления и способность пробивать толщу банальных представлений о жизни.

И всё же он признавался: «…Эти десять квадратных метров были моими, и это были самые лучшие десять квадратных метров, которые я когда-либо знал. Если у пространства есть разум и оно выносит суждения, существует шанс, что некоторые из этих квадратных метров тоже могут вспомнить меня с любовью. Особенно теперь, под чужой ногой…»

Валерия Новодворская писала «Нет, маленький Иосиф родился не в сказочном поместье с нарядными бабочками и гувернантками, как Набоков. Он не был сыном богатого аристократа. Он родился не в Серебряном веке, а в разгар советского Железного века — 24 мая 1940 года в Ленинграде, на Выборгской стороне… Он был несчастен, как и Набоков, его грызла ностальгия, но он не вернулся в ту же реку под названием Нева. Смерти своих отчаявшихся, одиноких, несчастных родителей он не мог простить. Бродский был слишком умён и ироничен, чтобы вляпаться в развесистую клюкву торжественной встречи, рыданий вчерашних доносчиков у него на груди, приветственных адресов, премий, вранья о всеобщей к нему любви».

Две судьбы, как две реки, текли каждая по своему руслу, совпадая лишь в одном — в своей вечной неприкаянности и безграничном одиночестве. Не случайно они не заводили постоянного жилья, а скитались между съёмными квартирами и отельными номерами. Бродский — от университетского домика в Саут-Хэдли — до квартиры на Мартон, 44, в Бруклине, и Набоков, на долгие 15 лет поселившийся в «Монтре-Палас» на берегу Женевского озера. Для Бродского Америка стала лишь «продолжением пространства», а Набоков, создавая свои «хроники утраченного времени», испытывал только «блаженство духовного одиночества».

«Не знаю я, известно ль вам, что я бродил по городам и не имел пристанища и крова. Но возвращался, как домой, в простор меж небом и Невой, не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого».

Честное слово, я очень отчётливо почувствовала там, что эти «несколько квадратных метров» помнят своего Поэта с любовью.

Татьяна Александровна Филиппова, главный редактор журнала «Библиотечное Дело»