Слово о друге

С трудом верится, что 3 сентября 2015 г. моему другу и коллеге по профессии Владимиру Семёновичу Крейденко исполняется 85 лет. Как быстро летит время! Мы познакомились в ЛГИКе в конце 1960-х годов. Я был тогда студентом, а Владимир Семёнович уже преподавал дисциплины: «Методика научно-исследовательской работы», «Библиотечное обслуживание»!

Кафедра библиотековедения, где работали В. Ф. Сахаров, Б. В. Банк, Г. Г. Фирсов, Б. Ю. Эйдельман, З. И. Ривлин, А. Н. Ванеев, притягивала к себе, как магнит. Мы подружились, и с тех пор наше общение не прерывается. Круг научных интересов пересекался: социология и психология чтения, читатель и чтение, методы библиотековедения. Очень обогащали встречи на конференциях, семинарах, совместных заседаниях кафедр, на которых обсуждались кандидатские и докторские диссертации. Будучи председателем диссертационного совета, Владимир Семёнович блестяще проводил заседания, умел найти важные слова для оценки работ соискателей.

Незаметно наше профессиональное общение перешло в дружбу. Мы часто встречались. Особенно важны были его советы, когда оба находились на партийной работе в Институте.

Были у нас и отличные студенты, которыми мы вместе гордимся. Например, китайский студент Линь Си учился у меня, а в аспирантуре — у Владимира Семёновича. Защитив кандидатскую диссертацию, Линь Си перешёл на дипломатическую работу — стал секретарём Посольства КНР в Москве. По завершении срока пребывания в Посольстве в 2013 г. приехал с семьей в Санкт-Петербург и пригласил нас на прощальный обед. Эта встреча, по словам Линь Си, была мечтой его жизни. Наши связи не прерываются до настоящего времени. Иногда удавалось сделать совместные публикации*.

Особо хотел бы выделить совместный проект «Б. В. Банк. Избранное», в котором составителями выступили А. Н. Ванеев и В. С. Крейденко. Фундаментальный труд Б. В. Банка удалось подготовить и издать вместе с Библиотекой РАН в 2011 году.

Дорогой Владимир Семёнович! В день твоего юбилея желаю крепкого здоровья, новых творческих свершений, сохранения уникального чувства юмора! Буду очень рад поздравить тебя в нашем родном Институте культуры и отметить это событие. Совсем, как у А. С. Пушкина, где в 10-й главе «Евгения Онегина» есть такие замечательные строки:

У них свои бывали сходки,

Они за чашею вина,

Они за рюмкой русской водки…

* Общенаучные и специальные методы книговедения, библиотековедения, библиографоведения и информатики // Связь библиотечно-библиографических дисциплин с информатикой: сб. науч. тр. / Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской. Т. 68. — Ленинград, 1982. — С. 47–68. — В соавт. с И. Е. Баренбаумом и В. С. Крейденко; Библиотека и общество: Учеб. пособие. — Берлин, 1985. — Ч. 1–2. (на нем. яз.).

В. П. Леонов, директор Библиотеки Российской академии наук, профессор, доктор педагогических наук

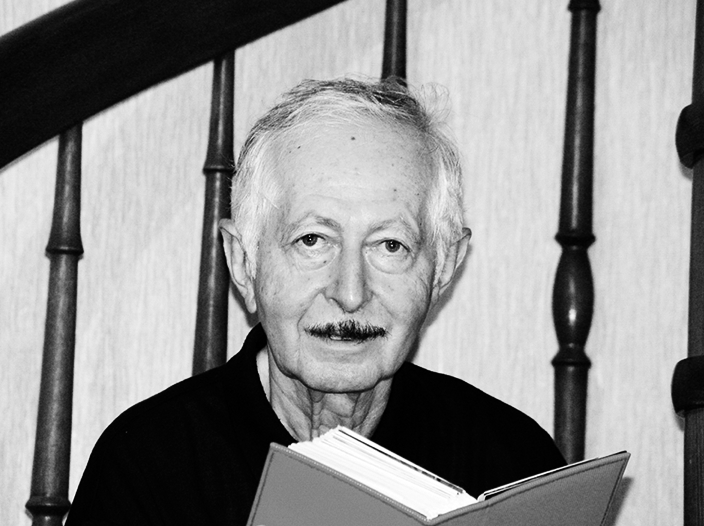

Владимир Семёнович Крейденко в необычном ракурсе

Опущу основные вехи биографии и научные, почётные регалии Владимира Семёновича Крейденко — это гораздо успешнее сделают его ближайшие коллеги. Сосредоточусь на двух из его многочисленных талантов.

Первый близок мне по первоначальному профилю моих собственных научных интересов. Владимир Семёнович в 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию по комплектованию библиотечных фондов. Я сделал то же, но пятью годами позднее. Тема его диссертации «Комплектование библиотек в многонациональных республиках и областях изданиями на языках народов СССР». Она была выбрана им вполне закономерно, поскольку Владимир Семёнович хорошо знал постановку библиотечного дела в Аджарии и Северной Осетии. У меня тема была более общая «Комплектование и использование книжных фондов массовых библиотек (Современное состояние и перспективы развития)», поэтому возможности воспользоваться результатами исследования Владимира Семёновича я, честно говоря, был лишён. Ближе к его теме была, наверное, диссертация Фёдора Яковлевича Лиховида, изучившего особенности библиотечного облуживания северных народов страны. Его исследование «Библиотечное обслуживание народов Крайнего Севера», выполненное под руководством О. С. Чубарьяна, было защищено в 1959 году.

Особенности взятых в качестве предмета изучения регионов столь разительны, что и Владимир Семёнович провёл свою работу безотносительно к диссертации Ф. Я. Лиховида. Это лишний раз демонстрирует, во-первых, сколь велика и разнообразна наша страна, а, во-вторых, как много в нашем библиотековедении практически непересекающихся между собой областей исследования.

К подобной теме диссертанты обратились через несколько десятилетий, и после диссертации Зиёрата Шорахматова «Пути оптимизации комплектования фондов сельских библиотек в условиях многоязычия (на примере Таджикистана)»(1991) в её разработке вновь наступил длительный перебой. Можно, конечно, вспомнить работу Людмилы Владимировны Черновой «Особенности библиотечного обслуживания населения в условиях развития двуязычия (На примере деятельности библиотек Чувашской Республики)» (1996) и некоторые другие, но они от проблематики комплектования отстоят довольно далеко. Самым крупным специалистом в этом вопросе, хотя тоже связанным с комплектованием косвенно, надо считать Наталью Евгеньевну Добрынину, в течение многих десятилетий, начиная с 1960-х гг. по сей день, разрабатывающую проблематику, связанную с чтением как фактором сближения культуры народов нашей страны.

Сегодня имя В. С. Крейденко в сознании библиотековедов прочно ассоциируется с представлением о признанном мэтре в области библиотековедческой методологии. Об этом аспекте его творческой деятельности мне писать уже доводилось1. Правда, после этого вышла новая работа Владимира Семёновича — «Библиотековедческие исследования» (2007), а в 2009 г. он совместно с А. Н. Ванеевым опубликовал статью по одному из ключевых методологических вопросов — «Об объекте и предмете библиотековедческих исследований», но об этом блистательно, как всегда, высказался Аркадий Васильевич Соколов, да к тому же юбилейная статья не предполагает продолжения дискуссии по этому ли, по другому ли вопросу. Отмечу лишь, что в научном багаже Владимира Семёновича присутствует множество публикаций по самым разным библиотековедческим вопросам. Из них меня особенно восхищают его автобиографические зарисовки, о которых больше знают читатели «Библиопанорамы».

В научном же плане хочу особо выделить поистине новаторскую работу «Телегонический эффект книги» (2004)2, почему-то выпавшую из поля зрения моих коллег. (Определение «телегонический» происходит от сочетания двух древнегреческих слов: «теле — далеко [от отца]» «гонос рождённый». Телегон в античной Одиссее — имя сына Одиссея и волшебницы Цирцеи.) В пособии рассматривается проблема влияния на общество непрочитанных книг — область, для библиотековедения совершенно новая. Автор обосновывает мысль, что зачастую прочитанный минимальным количеством граждан текст великой книги «неожиданно вызывает массовые действенные реакции большинства населения, сильно влияет на развитие культуры и цивилизации, иногда так, как хотел автор или предполагал, а иногда – совсем наоборот»3.

Эта мысль иллюстрируется множеством примеров, взятых из области истории и художественной литературы. Так, эмигранты первой волны сохранили любовь к своей Родине, благодаря, в частности, творчеству Пушкина. Пушкин стал тем якорем, который удержал их на плаву русской культуры, позволил остаться на чужбине самими собой и даже развить эту культуру. С другой стороны, Пушкина, по словам академика М. В. Нечкиной, «по неграмотности и темноте не прочли в пушкинское время миллионные массы людей в крепостной России. И, тем не менее, Пушкин тоже помог воспитать поколения, которые сыграли роль в истории»4. Даже Библию, самую широко известную книгу всех времён и народов (она переведена на 2167 языков), читают всего 13% православных и ещё меньше (13%) атеистов. Её содержание становится известным не-читателям опосредованно, благодаря контактам с теми, кто эту Книгу книг либо прочитал, либо читает постоянно. Текст самой Библии относится к классу объективированного знания, существующего безотносительно к тому, обращаются ли к нему читатели. Методологически эта позиция опирается на концепцию философа Карла Раймунда Поппера (1902–1994) о трёх мирах, изложенную в его книгах «Логика и рост научного знания» (1983), «Объективное знание: эволюционный подход» (2002) и других. Мне эта концепция тоже близка, я строю на ней обоснование относительности статуса документа как научного понятия. Каким именно образом человек, великую книгу не прочитавший, всё же попадает в ауру её косвенного влияния, пока что в библиотековедении изучено мало, и В. С. Крейденко первым предпринимает попытку исследовать этот странный и увлекательный феномен. Им разработаны приёмы, позволяющие привлечь внимание читателей к великим авторам и великим книгам. Он научно обосновывает важность громкого чтения для воспитания книжной культуры. В юбилейный для Владимира Семёновича год хотелось бы подчеркнуть, что в его лице библиотековедение имеет одарённого разноплановыми талантами специалиста, труды которого закладывают основу дальнейших плодотворных исследований в области теории и практики библиотечного обслуживания. Пожелаю своему дорогому коллеге и (сказать с его позволения) другу доброго здоровья и дальнейших успехов.

1 См., напр.: Столяров Ю. Н. Научный миф о специальных методах документально-коммуникационных дисциплин / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. 2006. № 10. С. 513; Он же. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение как единая научная специальность: полный курс лекций для аспирантов и соискателей по типовой программе кандидатского минимума / Ю. Н. Столяров. — Орёл, 2007. — С. 180–260.

2 Крейденко В. С. Телегонический эффект книги. Фрагменты из учебного пособия / В. С. Крейденко. — СПб., 2004. — 38 с.

3 Там же. С. 3.

4 Столяров Ю. Н. Документология: учеб. пособие / Ю. Н. Столяров; Орловский гос. инт искусств и культуры. — Орёл: [Горизонт], 2013. — С. 260.

Ю. Н. Столяров, доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник, Научный центр исследований книжной культуры РАН

Большой друг Российской национальной библиотеки

В сентябре 2015 г. талантливому учёному и педагогу, доктору педагогических наук, профессору кафедры библиотековедения и теории чтения Санкт-Петербургского государственного института культуры (СПбГИК), члену-корреспонденту Международной академии наук высшей школы, заслуженному работнику культуры Владимиру Семёновичу Крейденко исполняется 85 лет.

Это имя широко известно в библиотечном сообществе России. Воспитанник Санкт-Петербургской библиотечной школы, он внёс достойный вклад в подготовку библиотечных кадров для многих регионов нашей страны, в том числе подготовив около 30 кандидатов и докторов наук. Его путь в профессии многогранен и включает в себя заведование как небольшой районной библиотекой, так и отделом республиканской библиотеки, руководство как факультетом, так и различными кафедрами вузов культуры.

Спектр научных интересов Владимира Семёновича весьма широк. Но центральное место по праву принадлежит вопросам методологии и методики библиотековедческих исследований. Эту проблематику учёный разрабатывает на протяжении всей своей профессиональной жизни, являясь создателем методологической школы библиотековедения. Важным этапом на этом пути стала защита в 1988 г. докторской диссертации на тему «Исследовательские методы в библиотековедении: современное состояние и пути повышения эффективности». Как коллективные, так и авторские работы, среди которых — монография «Библиотековедческие исследования: методология и методика», учебно-методическое пособие «Библиотечные исследования» и многие другие высоко оценены научной общественностью и активно используются студенчеством.

Более десяти лет Владимир Семёнович заведовал единственной в своём роде кафедрой социологии и психологии чтения СПбГУКИ. Будучи членом методической комиссии «Читателеведение» кафедры библиотековедения и теории чтения, он разрабатывал и вёл такие курсы, как «Библиотечно-информационное обслуживание», «Организация и методика научно-исследовательской работы» для студентов и «Диссертационные исследования: методология и методика» для аспирантов и многие другие. Под его непосредственным руководством СПбГУКИ издавал методологический журнал «МИР» (методология исследовательской работы).

Научная и педагогическая деятельность Владимира Семёновича самым тесным образом связана с Российской национальной библиотекой. Трудно сказать, сколько сотрудников РНБ являлись и являются его учениками, прослушали его курсы, были его студентами и аспирантами. В связи с этим можно говорить о том, что в развитие РНБ им внесён немалый вклад.

Многие десятилетия деятельность РНБ как научно-исследовательского института была связана с научными интересами учёного. Об этом свидетельствуют многочисленные издания, подготовленные в результате совместной деятельности со специалистами РНБ из целого ряда научных отделов. Среди них можно назвать: Библиотекарь и читатель. Профессиональный тренинг / Российская национальная библиотека; сост.: В. С. Крейденко, М. И. Губанова; ред. Н. А. Ефимова. — СПб. 1995; несколько выпусков по теме: «Библиотечное обслуживание полиэтнического населения региона», подготовленные совместно с Л. Д. Данильянц.

Авторские и созданные при его участии книги, пособия, сборники и учебники неоднократно становились лауреатами и призёрами различных профессиональных конкурсов.

Хотелось бы отметить и участие В. С. Крейденко в деятельности Российской библиотечной ассоциации. Сделанные им доклады на всероссийских библиотечных конгрессах и конференциях РБА всегда способствовали осмыслению проблемных зон нашей профессии. В информационном бюллетене Российской библиотечной ассоциации он, как многолетний председатель диссертационного совета Института культуры, регулярно публикует информацию и обзоры о деятельности совета, освещая последние научные достижения, характеризуя ведущие направления диссертационных исследований.

Многие новации и перспективные направления библиотековедения и библиотечного дела тесно связаны с именем Владимира Семёновича. Особого внимания заслуживает его поддержка и вклад в развитие профессиональной библиотечной периодики.

С 2005 г. выходит учреждённый ГПНТБ СО РАН журнал «Библиосфера»: научный журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике; В. С. Крейденко не только входит в научно-редакционный совет, но и курирует раздел «Методология НИР». В 2010 г. по его инициативе был подготовлен сборник статей, включивший опубликованные в журнале за этот период методологические и методические статьи: «Современное состояние методологии научных исследований в области библиотековедения (по материалам журнала “Библиосфера”)»: сб. науч. ст. / [В. Я. Аскарова и др.; сост.: Л. Б. Шевченко, Л. Н. Жалнирович, М. А. Плешакова; отв. ред.: В. С. Крейденко, О. Л. Лаврик, Л. А. Кожевникова] ; Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка. — Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2010. Регулярно в журнале появляются его статьи, посвящённые методологии и методике исследовательской деятельности.

Ярким примером может служить и его сотрудничество с возникшим в

2009 г. научно-практическим журналом «Библиопанорама», учреждённым Министерством культуры Республики Бурятия, Национальной библиотекой Республики Бурятия и Восточно-Сибирской академией культуры и искусств. Созданный в Бурятии, благодаря профессиональной поддержке учёных-библиотековедов, журнал успешно развивается не только как региональное, но и как всероссийское издание. Владимир Семёнович стал членом редакции этого журнала и способствует его продвижению в библиотечном сообществе даже в необычном для многих качестве. Как отмечал А. Н. Ванеев, «Невозможно представить журнал без рубрики “Кулинарная страничка”, в которой Владимир Семёнович предстаёт настоящим гурманом, лучшим знатоком бурятской кухни Петербурга, а иногда даже детективом-библиографом!»

Свой вклад Владимир Семёнович внёс и в определение значимости изучения и создания материалов о жизни и научной деятельности видных деятелей отечественного библиотечного дела, обосновав важность такого объекта исследования как выдающиеся библиотековеды, библиографоведы и книговеды. Заслуживают внимания его публикации о научных школах в библиотековедении. Все эти работы способствуют повышению престижа библиотечной профессии, позволяют отследить этапы становления нашей отрасли.

Тесным образом эта работа переплетается и с его участием в подготовке к изданию редких, забытых или не публиковавшихся трудов известных ученых, которые продолжают оставаться актуальными и для современных библиотекарей. Здесь следует отметить публикацию книги Банк Б. В. «Избранное» / сост.: А. Н. Ванеев и В. С. Крейденко; науч. рук. В. П. Леонов; СПб., БАН, СПбГУКИ, 2011. В книгу вошли работы Б. В. Банка за 1920–1980-е гг. ХХ в., как уже публиковавшиеся, так и впервые опубликованные, а также его воспоминания об известных деятелях русской культуры, его письма коллегам и ученикам.

Среди последних проектов сотрудничества с РНБ необходимо назвать издание серии «Библиотековедение: изучая прошлое — созидаем будущее». Владимир Семёнович вошел в состав редакционной коллегии, способствует формированию издательского портфеля, помогая отбирать наиболее актуальные работы. Этот проект РНБ ведёт в партнёрстве с Санкт-Петербургским институтом культуры. Он задуман для публикации (переиздания) трудов российских библиотековедов конца XIX–первой половины XX вв., которые сыграли важную историческую роль в науке и практике библиотечного дела. Уже увидели свет книги Л. Б. Хавкиной («Книга и библиотека») и С. Л. Вальгардта («Очерки психологии чтения»), Труды первого всероссийского съезда по библиотечному делу (1911) и Материалы первого библиотечного съезда РСФСР (1924).

Поздравляя юбиляра, желаем ему крепкого здоровья, оптимизма, успешного научного поиска и новых талантливых учеников. Мы уверены, что плодотворное сотрудничество Российской национальной библиотеки с выдающимся учёным-библиотековедом будет продолжаться ещё многие годы.

В. Р. Фирсов, президент РБА, заместитель генерального директора РНБ, доктор педагогических наук, профессор

В. В. Ялышева, заведующая Центром чтения РНБ, кандидат педагогических наук

Выдающийся библиотековед. Педагог и практик библиотечного дела

3 сентября 2015 г. — юбилейная дата выдающегося представителя петербургской библиотечной школы, доктора педагогических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного института культуры, заслуженного работника культуры РСФСР, члена-корреспондента МАН высшей школы Владимира Семёновича Крейденко. Все перечисленные звания отметили те или иные вехи его жизненного пути, насыщенного различными событиями, судьбоносными встречами, профессиональными достижениями.

Родился В. С. Крейденко в городе Батуми в сентябре 1930 году. Мать, Анна Ефимовна, некоторое время работала в Аджарской республиканской библиотеке на абонементе. Можно сказать, что уже тогда Владимир Семёнович был судьбой «запрограммирован» на библиотечную профессию.

Подростком ему пришлось пережить военное лихолетье и связанные с войной трудности, хотя Батуми избег участи фашистской оккупации. В непростых жизненных условиях происходило становление его характера, формирование личных интересов.

После окончания средней школы рабочей молодёжи в 1950 г. В. С. Крейденко поступил на отделение русского языка и литературы факультета филологии Батумского государственного педагогического института, но уже после первого курса, по совету преподавателей факультета, поехал в Ленинград для поступления в Ленинградский государственный библиотечный институт. После окончания института в 1954 г. по распределению молодой специалист попал в Северную Осетию, сразу став заведующим Бесланской районной библиотекой. Именно там слились воедино теоретическая вузовская подготовка молодого специалиста с практикой библиотечной профессии.

Зарекомендовав себя умелым руководителем, Владимир Семёнович уже через несколько месяцев получил приглашение на должность заведующего научно-методическим и библиографическим отделом Северо-Осетинской республиканской библиотеки им. С. М. Кирова в г. Орджоникидзе. Работа в течение пяти лет в подразделении, элитном для любой библиотеки, позволила освоить новые аспекты и особенности библиотечной деятельности, поднять уровень своего профессионализма.

Накопленный опыт библиотечной работы послужил для В. С. Крейденко своеобразным трамплином в науку. Новой жизненной вехой стала для него аспирантура ЛГИК им. Н. К. Крупской (1959–1963). Так он второй раз вернулся в Ленинград и в этот вуз. Учёба в аспирантуре сыграла огромную роль в формировании личности и научного мировоззрения молодого учёного. Тогда же он приобрёл учителей и друзей-единомышленников, контакты с которыми продолжаются всю жизнь.

В 1964 г. В. С. Крейденко защитил кандидатскую диссертацию «Комплектование библиотек в многонациональных республиках и областях изданиями на языках народов СССР», но ещё до защиты диссертации молодому кандидату наук довелось пройти испытание на научную и педагогическую компетентность. Осенью 1963 г. В. С. Крейденко был направлен на работу во ВСГИК, открытый в 1960 г. и ставший третьим по счёту вузом культуры России. Жизнь и работа в Сибири была трудной и по бытовым, и по климатическим условиям, но вместе с тем тогда был приобретён полезный педагогический и административный опыт, сыгравший свою роль в последующие годы. И хотя в 1968 г. Владимир Семёнович вернулся в Ленинград, с улан-удэнцами он не прерывает связь многие годы, участвуя в их различных начинаниях, как, например, журнал «Библиопанорама», членом редколлегии которого он является.

С городом на Неве Владимир Семёнович не расстается уже 47 лет. После возвращения альма-матер вновь приняла его: сначала В. С. Крейденко работал в должности доцента кафедры библиотековедения ЛГИК, в 1991 г. был назначен заведующим кафедрой организации общеобразовательного и профессионального чтения (с 1992 г. по 2004 г. называлась кафедрой социологии и психологии чтения). После реорганизации библиотечно-информационного факультета в 2004 г. данная кафедра была объединена с кафедрой библиотековедения. Новое структурное подразделение факультета получило название кафедры библиотековедения и теории чтения, которой В. С. Крейденко руководил до 2008 года.

Все годы работы в ЛГИК/СПбГИК Владимир Семёнович ведёт активную научно-педагогическую, учебно-методическую и общественную деятельность. За это время он защитил докторскую диссертацию по теме «Исследовательские методы в библиотековедении: современное состояние и пути повышения эффективности» (1988). Высокий авторитет учёного в научном сообществе дал основания назначить его председателем специализированного совета по защитам докторских диссертаций СПбГИК, который он возглавляет уже более двадцати лет. Он был приглашён также в состав диссертационного совета при Казанском государственном университете культуры и искусств; в редколлегию ВАКовского журнала «Библиосфера», издаваемого ГПНТБ СО РАН, где в настоящее время Владимир Семёнович отвечает за содержание раздела «Методология НИР».

Личным вкладом В. С. Крейденко в науку стало создание собственной научной школы. Начав свою научную карьеру под руководством В. Ф. Сахарова, Владимир Семёнович и сам подготовил 28 учёных, которые продолжали и развивали как научную проблематику работы с читателями и библиотечно-информационного обслуживания, так и методологии библиотековедческих исследований. Под его руководством было подготовлено 26 кандидатских диссертаций, он выступал также консультантом при подготовке трёх исследований на соискание учёной степени доктора наук (М. Ю. Матвеева, Г. В. Варгановой, Л. Е. Савич), которые также были подготовлены в русле тех научных направлений, которые разрабатывает учёный.

Многие ученики Владимира Семёновича продолжают научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность как у нас в стране (И. Ю. Акифьева, В. А. Аскарова, Е. В. Балашова, И. Н. Казаринова, Т. Б. Ловкова, М. Ю. Матвеев, Е. В. Смолина, Т. А. Тепоян и другие, так и за рубежом (П. П. Гутовский (Польша), Линь Си (Китай), Е. С. Русинова (Болгария), Ю. И. Шайкарова (Болгария), поддерживая контакты со своим Учителем.

За 50 лет преподавательской деятельности Владимир Семёнович заслужил признание как опытный лектор и методист учебной работы, что в своё время было заслуженно отмечено премиями Министерства культуры РСФСР: в 1980 г. — первой премией за соавторство в монографии «Библиотековедческие исследования. Методология и методика» (М., 1978. 248 с.), в 1982 г. второй премией за соавторство в известном советском учебнике, ставшем классикой профессиональной литературы, — «Работа с читателями» (М., 1981. 296 с.); в 1985 г. — второй премией за авторское учебное пособие «Библиотечные исследования: научные основы» (М., 1983. 144 с.), допущенное Управлением учебных заведений и научных учреждений Министерства культуры СССР в качестве учебного пособия для библиотечных факультетов институтов культуры и педагогических вузов.

В 1990–2000-е г. В. С. Крейденко были разработаны новые учебные курсы для студентов библиотечно-информационного факультета: «Введение в специальность», «Библиотечно-информационное обслуживание населения в полиэтнических регионах», «Методология и методика диссертационных исследований» (для аспирантов) и другие.

В списке публикаций В. С. Крейденко — более 300 работ по вопросам библиотечного обслуживания, методологии библиотековедения, изучения читателей и чтения, библиотечного краеведения и т. д. Ряд его трудов издан за рубежом на иностранных языках — словацком, чешском, немецком, а названное выше пособие «Библиотечные исследования: научные основы» опубликовано в 1986 г. в Пекине на китайском языке и стало настольной книгой для начинающих учёных.

Владимир Семёнович Крейденко участвовал как автор во всех крупных библиотечных издательских проектах советского и постсоветского времени, таких как: «Словарь библиотечных терминов» (1976), «Справочник библиотекаря» (1985), «Справочник библиотекаря» (издания 2000, 2001, 2005, 2010 гг.), «Библиотечная энциклопедия» (2007). Он выступил соавтором ряда работ по актуальной проблеме «Библиотека в полиэтнических регионах», приобретшей в ХХI в. особое звучание в связи с происходящими во всем мире глобальными, подчас катастрофическими социально-политическими изменениями.

Важным начинанием ученого стало инициирование и организация на библиотечно-информационном факультете СПбГУКИ постоянно действующего методологического семинара «Новые методы изучения библиотечной отрасли», по материалам которого издавались в непростых финансовых условиях, практически на одном энтузиазме участников, 8 выпусков сборника «Методология исследовательской работы» (МИР) (1999–2003).

Владимир Семёнович Крейденко вошёл в состав редколлегии серии изданий, основанной в 2010 г. Российской национальной библиотекой «Библиотековедение : изучая прошлое — созидаем будущее» (редколлегия: В. Р. Фирсов (ответственный редактор), С. А. Басов, А. Н. Ванеев, В. С. Крейденко). Важнейшей работой в творчестве ученого стало соавторство в учебнике нового поколения «Библиотековедение» (СПб., 2013), утвержденном УМО вузов по образованию в области народного художественного творчества, социально-культурной деятельности и информационных ресурсов для подготовки бакалавров библиотечно-информационной деятельности.

Сложив с себя обязанности заведующего кафедрой, с 2008 по 2014 г. Владимир Семёнович продолжал работу на кафедре в должности заслуженного профессора СПбГУКИ; читал учебные курсы «Библиотечно-информационное обслуживание», «Введение в квалификацию», «Организация и методика научно-исследовательской работы»; вел методологический семинар для аспирантов и соискателей. В 2008 г. Владимир Семёнович вошёл в оргкомитет новой конференции, организованной кафедрой библиотековедения и теории чтения в память о В. Ф. Сахарове — «Сахаровские чтения», и сделал многое для того, чтобы она состоялась уже несколько раз.

С 2014 г. В. С. Крейденко является советником ректора СПбГИК, занимается научно-консультационной и экспертной работой, возглавляет специализированный совет по защитам докторских и кандидатских диссертаций СПбГИК по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение».

Профессиональные заслуги В. С. Крейденко отмечены медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», нагрудным знаком «За отличную работу» Министерства культуры СССР, почетным званием «Ветеран труда».

Говоря о Владимире Семёновиче, нельзя не отметить его человеческие качества — порядочность, тактичность, терпение и внимание к людям, открытость, доброжелательность, а также неиссякаемое чувство юмора и самоиронии. Друзья и коллеги В. С. Крейденко отмечают, что на своём жизненном пути, иногда довольно трудном, он никогда не терял оптимизма и веры в лучшее.

Многогранность личности создаёт уникальность каждого человека. Владимир Семёнович глубоко уважаем и любим в нашем профессиональном сообществе. Настоящий петербургский интеллигент, он воплощает те черты, которые дороги всем нам. Кафедра библиотековедения и теории чтения, библиотечно-информационный факультет Санкт-Петербургского государственного института культуры от всей души поздравляют Владимира Семёновича с юбилеем, желают ему долгих лет жизни, бодрости, здоровья и творческих успехов!

М. Н. Колесникова, заведующая кафедрой библиотековедения и теории чтения СПбГИК, профессор, доктор педагогических наук, от коллектива кафедры библиотековедения и теории чтения

Выдающийся библиотековед. Гуру методологии и лучший тамада всех времён и народов

Дорогой Владимир Семёнович! Ваша научная, педагогическая, административная, общественная, организационная жизнь многие годы неразрывно связана с нашим институтом культуры. В каждом из этих направлений Вы достигли максимальных успехов, признания. В каждом из них у Вас есть последователи, ученики, да и просто благодарные Вам люди, которым Вы помогли выстроить их собственную жизнь.

Для всех молодых исследователей Вы — несомненный гуру методологии. Ваши монографии, учебные пособия, статьи по методологии библиотековедческих исследований являются одними из наиболее цитируемых, зачитаны до дыр, испещрены подчёркиваниями и восклицательными знаками, а ссылка на В. С. Крейденко на защите диссертации, диплома, курсовой является пропуском в профессиональную жизнь. Основанный Вами сборник «Методология исследовательской работы» с символической аббревиатурой «МИР» не раз являлся спасательным кругом для молодых исследователей и элитной площадкой для публикаций специалистов.

Ваша многолетняя работа в должности заведующего кафедрой социологии и психологии чтения дала библиотекам города прекрасных специалистов — Ваших выпускников, а на факультете появилось много интересных учебных курсов, обеспеченных учебно-методическими разработками и, что не менее важно, на кафедре «выращены» преподаватели, которые стали опорой факультета на многие годы.

Ваша работа в должности председателя Диссертационного совета открыла дорогу многим исследователям. Вы помогали своими мудрыми советами, подстраховывали, поддерживали, успокаивали.

Ваши лекции запомнились многим поколениям Ваших учеников как образец для подражания — логичные, информативные, с интересными цитатами, пронизанные искромётным юмором, шутками.

Дорогой Владимир Семёнович! Желаем Вам здоровья, поддержки родных, друзей, коллег, учеников. Желаем радостных застолий, ведь мы цитируем не только Ваши статьи, но и Ваши тосты. Ваш статус лучшего тамады всех времён и народов непоколебим. Мы любим Вас!

В. В. Брежнева, декан Библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры, доктор педагогических наук, профессор

О моём друге

С Владимиром Семёновичем Крейденко, которому исполняется 85 лет, я дружу уже более полувека. Моё знакомство с ним началось в 1960-х гг., когда я внештатный, а затем и штатный преподаватель Кировского УКП Ленинградского библиотечного института им. Н. К. Крупской ежегодно в конце учебного года приезжал в Ленинград с отчётом на кафедру библиотековедения, на которой В. С. Крейденко был аспирантом.

Видал я его и в институтском общежитии, где я жил в дни пребывания в институте. Это было шапочное знакомство, общение ограничивалось взаимными приветствиями.

В 1964 г. я был командирован в Улан-Удэ на семинар методического центра библиотек Сибири и Дальнего Востока. На семинаре с докладом об эксперименте в библиотечных исследованиях выступил В. С. Крейденко, который после окончания аспирантуры был направлен на работу в Восточно-Сибирский государственный институт культуры1. Читал он свой доклад негромким голосом, с размеренными, «педагогическими» паузами и весьма заметным грузинским акцентом. После окончания семинара Владимир Семёнович пригласил меня в гости (жил в номере гостиницы) и познакомил с женой — Анной Алексеевной.

В 1969 г. я переехал из Кирова в Ленинград, и мы вновь встретились на кафедре библиотековедения уже как уже старые знакомые, а наше общение стало регулярным. Способствовало этому и то, что мы были примерно одного возраста, и то, что были новичками в уже сложившемся коллективе кафедры со своими формальными и неформальными связями, в которые мы не всегда вписывались. Мы никогда не ощущали недоброжелательности с чьей-либо стороны, но известная доля отчуждённости чувствовалась. Всё это способствовало тому, что наш контакт стал более тесным; назвать его дружбой было бы преувеличением.

В воспоминаниях разных авторов часто встречается фраза: «Наша дружба постепенно переросла в семейную дружбу». У нас было наоборот. Вначале возникла дружба между нашими семьями, которая продолжалась многие годы и определяла наши взаимоотношения. Ещё одним фактором, облегчавшим и делавшим наши дружеские контакты более частыми, было то, что между улицами Ушинского и Руставели пролегал маршрут автобуса №102.

Анна Алексеевна, которую мы все звали Аннушкой, была гостеприимной, хлебосольной хозяйкой. Хотя надо признать, что не менее хлебосольным был и сам Владимир Семёнович. Он угощал нас супом харчо, хашем, чахохбили, сациви, лобио и другими блюдами грузинской кухни. И сегодня периодически раздаётся его звонок: «Толя, приезжай. Я приготовил лобио». Встречи нередко сопровождались застольем, на котором Владимир Семёнович произносил грузинские тосты.

Разумеется, дружба не ограничивалась совместными обедами и ужинами. Мы путешествовали по пушкинским местам, посещали питомник зубров в Токсово, ездили в Васкелово «по грибы»

и т. д.

Понятно, что такие семейные встречи не предполагали серьёзных разговоров на «учёные темы». В лучшем случае, речь заходила о тех или иных событиях в институте. Работа на кафедре также тому не способствовала — мы преподавали разные учебные дисциплины, на разных курсах, поэтому зачастую присутствовали на кафедре в разные дни и часы. Лучшим временем для общения были дни, когда дни нашего пребывания на кафедре совпадали, и мы вместе уходили из института; в хорошую погоду мы любили пройтись пешком по Садовой, по улице Куйбышева или улице Пестеля.

В те годы мы готовились к защите докторской и делились своими соображениями, выводами, сомнениями, фактическими сведениями и т. п., так как исследуемые нами проблемы истории и методологии библиотековедения тесно пересекались. Однажды я рассказал Владимиру Семёновичу, что нашёл работу грузинского библиотековеда Н. Г. Лордкипанидзе «Библиотековедение, его предмет и задачи», но она на грузинском языке. Владимир Семёнович тут же отозвался: «Я тебе переведу», и сдержал своё обещание.

Когда я защищал докторскую диссертацию, Владимир Семёнович специально приезжал в Москву, чтобы меня поддержать и подбодрить. Я, в свою очередь, приезжал на его защиту.

В 1988 г. В. С. Крейденко успешно защитил в ГБЛ докторскую диссертацию «Исследовательские методы в библиотековедении», став крупнейшим и общепризнанным библиотековедом-методологом. Исследования в области методологии библиотековедения Владимир Семёнович продолжил и в последующие годы. Он — автор методологических глав в учебниках «Библиотековедение», в «Библиотечной энциклопедии» и «Справочниках библиотекаря» и т. д., автор ряда учебных пособий по методике библиотечных исследований. Видный библиотековед Ю. Н. Столяров в своих лекциях для аспирантов специально подчёркивал: «Очень рекомендую изучить новейшую работу В. С. Крейденко “Библиотечные исследования”»(2007)2.

Особо следует отметить издание по его инициативе сборников научных материалов «МИР. Методология исследовательской работы». Вышло 10 выпусков, составителем и редактором их выступал Владимир Семёнович. При тираже 200 экземпляров эти сборники давно стали библиографической редкостью. Наиболее значимые статьи из них были перепечатаны в журнале «Библиосфера», где Владимир Семёнович являлся членом редколлегии и ответственным за раздел «Методология НИР», выделенный по его инициативе. Попутно заметим, что Владимир Семёнович является членом редколлегии и журнала «Библиопанорама», издаваемого Национальной библиотекой Республики Бурятия.

Будучи крупным учёным, В. С. Крейденко не ограничивал свои исследования проблемами методологии библиотековедения. В круг его научных интересов входят проблемы библиотерапии, комплексного подхода к руководству чтения и пропаганде книги, библиотечного краеведения, библиотечного обслуживания населения и др. Иногда мы не только обсуждали эти и другие проблемы, но и выступали соавторами отдельных работ. Так, совместно подготовили избранные труды Б. В. Банка3, а Владимир Семёнович приложил немалые усилия, чтобы эта книга увидела свет.

Когда заочное отделение института открыло свои филиалы в ряде городов (Сыктывкар, Нижний Новгород, Псков, Иваново, Архангельск, г. Советск Калининградской области), мы стремились, если это не нарушало учебных планов филиалов, вместе выезжать в филиалы. Ездили на поездах (кроме Сыктывкара), жили в гостиницах или на частных квартирах, и поэтому имели время для общения и обсуждения различных научных, педагогических и прочих проблем.

Нашему научно-педагогическому общению во многом способствовало и то, что по подавляющему большинству проблем (например, сущность библиотековедения как науки, на его объект и предмет, на его методологии, на теории руководства чтения и т. д.) наши взгляды совпадали. Я не помню каких-либо серьёзных разночтений. Пожалуй, только разные представления о понятиях «библиотековедческое исследование» и «библиотечное исследование». Я полагал, что библиотековедческое исследование — это исследование библиотечных проблем, а библиотечное исследование — это исследование, проведённое в библиотеке. Однако Владимир Семёнович упорно придерживается термина «библиотечное исследование». По инициативе Владимира Семёновича к названию кафедры библиотековедения было добавлено «…и теории чтения». Я считал и считаю, что такое добавление ненужным и излишним, так как понятие чтение и так уже входит в круг терминов «библиотековедения», и его отдельное выделение приводит лишь к тавтологии, а понятие «теория чтения» до сих пор не получило ни научного, ни терминологического определения, и поэтому не может быть включено в название кафедры.

Разумеется, эти (наверное, были и другие?) разногласия не могли повлиять на нашу дружбу. После смерти Аннушки, а позднее и моей жены, наше семейное содружество переродилось в мужскую дружбу, верность которой мы, несмотря на известные житейские трудности, неуклонно сохраняем, хотя и общаемся теперь чаще по телефону и лишь изредка навещаем друг друга.

1 Крейденко В. С. Забытый методический семинар // Библиопанорама. — 2014. — №2. — С. 48–50.

2 Столяров Ю. Н. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение как единая научная специальность: полный курс лекций для аспирантов и соискателей по типовой программе кандидатского минимума. — Орёл, 2007. — С. 181.

3 Банк Б. В. Избранное / сост. А. Н. Ванеев, В. С. Крейденко. — Санкт-Петербург: БАН, 2011. — 427 с.

А. Н. Ванеев, доктор пед. наук, профессор

Гуманистическая библиотечная методология профессора Крейденко

Методология — понятие неоднозначное. Во-первых, методологией именуют раздел философии, представляющий собой «тип рационально-рефлекторного сознания, направленный на изучение, совершенствование и конструирование методов в различных сферах духовной и практической деятельности»1. Здесь предметом методологии являются такие методы философствования, как философская интуиция, метод восхождения от абстрактного к конкретному, диалектический метод, анализ и синтез эмпирического материала из различных социально-культурных источников и др.

Во-вторых, известна методология науки, которая изучает общенаучные и частнонаучные методы. К общенаучным методам относятся: научное наблюдение, эксперимент, научное описание, обобщение, классификация, объяснение, идеализация, мысленное конструирование, доказательство и пр. Частнонаучные методы делятся на логико-математические, естественнонаучные, социально-гуманитарные, технико-технологические2.

В-третьих, выделяется практическая методология, понимаемая как учение об организации разных видов деятельности, в том числе игровой, учебной и трудовой профессиональной деятельности, распространяющейся на сферы духовного и материального производства. Известны методологии педагогической, управленческой, художественной, врачебной практики3.

Что касается библиотечного дела, там методологические проблемы вплоть до 1980-х гг. не пользовались вниманием; не случайно в библиотечных терминологических словарях, изданных в 1976 и 1986 гг., термин «методология» отсутствует. Показательна точка зрения Г. К. Пузикова, который пришёл к выводу, что библиотековедение использует в комплексе методы философии и других наук, а в собственной методологии не нуждается4. В наши дни библиотековеды широко используют общенаучные и частнонаучные методы, даже иногда обращаются к философской рефлексии, поэтому сомневаться в существовании научной библиотечной методологии не приходится. Однако в связи с понятием «практическая методология» возникает повод для дискуссии, поскольку затруднительно определить его соотношение с популярным в наши дни понятием «технология».

Если понимать под технологией «комплекс организационных мер, операций и приёмов, направленных на изготовление, обслуживание, ремонт и/или эксплуатацию изделия, обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества»5, то граница между технологией и практической методологией оказывается размытой. О блужданиях разума свидетельствует статья «библиотечная технология», содержащаяся в «Библиотечной энциклопедии», которая гласит: «библиотечная технология — комплекс технологических процессов, ориентированных на реализацию задач библиотечной деятельности, а также методология библиотечно-информационного производства, современное знание о сущности библиотечных технологических процессов, закономерностях и принципах их развития»6. Получается, что библиотечная технология включает, наряду с «комплексом технологических процессов», всю практическую библиотечную методологию (методологию библиотечно-информационного производства) плюс теоретическое библиотековедческое знание о сущности и закономерностях технологических процессов. В итоге вне технологии остаётся лишь частнонаучная методология как часть библиотековедения, представляющая собой «систему принципов и методов, используемых в научно-исследовательской работе в области библиотечного дела»7, а практическая методология поглощается библиотечной технологией.

Что же представляет собой современная библиотечная методология, охватывающая как науку, так и практику? Чтобы уяснить положение дел, обратимся к трудам профессора Владимира Семёновича Крейденко, который пользуется репутацией авторитетнейшего методолога библиотечной науки и практики. Вспомним некоторые вехи его научной и педагогической карьеры.

Почти полвека назад в качестве молодого кандидата педагогических наук В. С. Крейденко выступил с методологическим докладом «Место и роль эксперимента в библиотечном исследовании» на научной конференции Восточно-Сибирского института культуры8.

В 1967–68 гг. он рассматривал методологию экспериментирования в библиотечном деле уже на страницах всесоюзного издания9. Перу Владимира Семёновича принадлежит первая отечественная монография, посвящённая экспериментам в библиотековедческом познании, которую ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина издала в 1973 году.10 Не забывал он и о практически важных проблемах систематизации методов пропаганды литературы, изучения чтения и работы с читателями. Накопленный научно-педагогический опыт был обобщён в 1977 г. в относительно скромном учебном пособии11, которое положило начало серии учебно-методических публикаций Владимира Семёновича в области библиотечной методологии.

Особенно значительными достижениями в этой серии стали: участие в авторских коллективах учебников «Работа с читателями» / под ред. В. Ф. Сахарова (М.: Книга, 1981) и «Библиотековедение. Общий курс» / под ред. К. И. Абрамова и Н. С. Карташова (М.: Кн. палата, 1988), выход в свет учебного пособия для библ. фак. ин-тов культуры и пед. вузов «Библиотечные исследования: Научные основы» (М.: Книга, 1983. 144 с.) и фундаментального учебно-методического пособия «Библиотечные исследования» (М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2007. 352 с.), наконец, глава «Методология библиотековедения»

(с. 64–86) в учебнике для бакалавров «Библиотековедение. Общий курс» / под ред. А. Н. Ванеева и М. Н. Колесниковой (СПб.: Профессия, 2013). Затруднительно перечислить библиотечные сборники научных статей и вузовские научные труды, справочники и словари, где В. С. Крейденко выступал в качестве признанного эксперта библиотековедческой методологии. Напомним только, что в 1988 г. он блестяще защитил в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина докторскую диссертацию «Исследовательские методы в библиотековедении: Современное состояние и пути повышения эффективности».

Выдающийся вклад Владимира Семёновича Крейденко в методологический раздел отечественного библиотековедения компетентно и аргументированно раскрыт историком библиотековедческой мысли А. Н. Ванеевым12. Однако хотелось бы дополнить портрет учёного методолога и педагога-библиотековеда, нарисованный Анатолием Николаевичем, ещё одной немаловажной чертой, характеризующей В.С. Крейденко как библиотечного гуманиста. Я не нашёл в публикациях В. С. Крейденко словесную формулировку понятия «библиотечный гуманизм», поэтому рискну предложить собственную интерпретацию, надеясь на то, что она не противоречит взглядам Владимира Семёновича. Вот она: библиотечный гуманизм — такая система профессиональной библиотечной деятельности, когда библиотека мыслится как рационально и эстетически обоснованный социально-культурный центр национальной книжности со свободным доступом к его документным фондам локальных и удалённых пользователей и диалоговым субъект-субъектным общением читателей и сотрудников библиотеки. Библиотечный гуманизм характеризует полноту осуществления гуманистической миссии в процессе библиотечной деятельности.

Эмоционально сдержанный профессор Крейденко никогда не афишировал свои гуманистические убеждения, но, если внимательно проанализировать содержание его научной и педагогической деятельности, то нетрудно обнаружить, что те методологические принципы, которыми руководствуется профессор Крейденко, являются основанием гуманистической библиотечной методологии. Суть гуманистической библиотечной методологии профессора Крейденко заключается не просто в профессиональной подготовке бакалавров, магистров или кандидатов наук библиотечно-информационного профиля, а в воспитании нового поколения библиотечной интеллигенции, способного в России XXI века сделать библиотеки гуманистическим оплотом нации. Какие качества развивает В. С. Крейденко у своих воспитанников?

Прежде всего — профессиональная компетентность, соответствующая требованиям практической методологии современного библиотечного дела. Эти требования диктуются не только маркетингом рыночной экономики, но и потребностью сохранить просветительские и гуманистические традиции российских библиотек, то есть нормами библиотечного гуманизма. Более полувека В. С. Крейденко, читая курсы по работе с читателями, по библиотечному обслуживанию моноэтничных и полиэтничных регионов, обсуждая социально-психологические проблемы читателеведения и «чтениеведения» (теория чтения), приобщает будущих библиотекарей к гуманистической библиотечной методологии. Практически ориентированные знания, умения, навыки базируются на общенаучных и частнонаучных методах познания, которые используются в библиотековедческих исследованиях. Как правило, Владимир Семёнович не упрощает и не догматизирует принципы, подходы, классификации, которые применяются в библиотековедении, а излагает их на логико-теоретическом, порой гносеологическом уровне, который соответствует гуманитарной высшей школе. Таким образом, профессор Крейденко готовит своих учеников к самостоятельному познанию и разрешению профессиональных библиотечных проблем завтрашнего дня.

Приоритет гуманистических (культурно-просветительных) ценностей разрешает коллизию между методологией и технологией. Не методология — часть технологии, как полагают некоторые технократы, а технология — часть методологии, ибо всякая технология есть средство достижения методологически обоснованных целей. Следовательно, гуманистические цели первичны в профессиональном библиотечном сознании, а информационно-коммуникационные технологии вторичны и обусловлены поставленными целями. Гуманистическая библиотечная политика должна исходить из аксиомы, что библиотека не столько информационная служба, сколько гуманистический центр книжной культуры и свободного общения людей.

Методологические проблемы утверждения библиотеки как пространства диалога культур и межнационального сотрудничества всегда были близки

В. С. Крейденко, который в 1963 г. посвятил свою кандидатскую диссертацию комплектованию библиотек в многонациональных республиках. Традиционной областью реализации библиотечной интеллигентности является краеведческая библиотечно-библиографическая деятельность, нацеленная на сохранение культурно-исторической памяти села, города, области, республики. Для патриотического воспитания библиотечного студенчества большое значение имел курс «Библиотечное краеведение», который В. С. Крейденко в содружестве с библиографоведом А. В. Мамонтовым читал студентам библиотечно-информационного факультета в 1990-е годы.

Благоговение перед Книгой — характерная черта мировоззрения российского интеллигента, который «обрастает книгами», не заботясь специально об их коллекционировании. Обширная домашняя библиотека профессора Крейденко — лишнее подтверждение этой закономерности. Её хозяин никогда не был библиотафом, поэтому она всегда открыта для учеников и коллег. Не случайно В. С. Крейденко в компании с другими питерскими интеллигентами-книжниками стал одним из авторов методологического пособия для книголюбов «Домашняя библиотека»13.

Как видим, гуманистическая библиотечная методология, представленная в научно-педагогическом творчестве Владимира Семёновича Крейденко, имеет не только частнонаучное библиотековедческое значение, но и распространяется на области библиографоведения, книговедения, культурологии, то есть является межнаучным методологическим учением. В наши дни, в условиях глобальной информатизации, дегуманизации техногенного общества и угрозы самоубийственного столкновения цивилизаций, гуманистическая библиотечная методология приобретает высокую актуальность и востребованность. Дело в том, что она может помочь преодолеть объективно данные противоречия. Реализовать библиотечный гуманизм в условиях техногенного информационного общества невозможно без обращения к информационно-коммуникационным технологиям, без использования Интернета и развития виртуального библиотечного пространства. Поэтому деятельность по информатизации (компьютеризации, интернетизации) библиотек полезна и даже необходима. Однако нужно понимать и отдавать себе отчёт, что высокие информационные технологии представляют собой средства, которые могут быть использованы для достижения как гуманных, так и антигуманных целей. Универсальное правило «мыслить глобально — действовать локально» в контексте библиотечного гуманизма выглядит так: «мыслить гуманистично — действовать технологично». Для этого необходимо помнить методологические уроки профессора Крейденко.

В заключение признаюсь, что поводом для написания данной статьи является знаменательное событие — юбилей моего старинного друга В. С. Крейденко. Меня смущает, что получилась она скорее аналитической, чем апологетической. Чтобы выправить дисбаланс, позволю себе в порядке реабилитации перейти с языка суровой прозы на язык капризной поэзии.

Мы ещё не монументы,

Не добыча для архива —

Книжники-интеллигенты

Ленинградского разлива.

Закаляли наш характер

Классики литературы,

Крупская, как альма матер,

Нам трепала шевелюры.

Жаль, конечно, шевелюру,

Жаль, что груз годов не сбросить,

Лишь бы книжную культуру

Нам не опростоволосить.

Глядя в гаджеты, студенты,

Загадают: что за диво —

Книжнико-интеллигенты

Ленинградского разлива?

Ты же им, как методолог,

Посоветуешь читати

Фолианты книжных полок

В нецифрованном формате.

1 Новая философская энциклопедия. — М.: Мысль, 2010. — Т. 2. — С. 553.

2 Лебедев С. А. Философия науки: краткая энциклопедия (основные направления, концепции, категории). — М.: Академический проект, 2008. — С. 56–57.

3 Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология: словарь системы основных понятий. — М.: Либроком, 2013. — С. 3.

4 Пузиков Г. К. О методологии советского библиотековедения // Науч. и техн. б-ки СССР. 1980. № 10. С. 3–6.

5 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология: словарь системы основных понятий. М.: Либроком, 2013. С. 174.

6 Библиотечная энциклопедия. — М.: Пашков дом, 2007. — С. 185.

7 Там же. С 644.

8 Крейденко В. С. Место и роль эксперимента в библиотечном исследовании // Первая научная конференция профессорско-преподавательского состава. Тез. докладов, февраль 1966 / Вост.-Сиб. гос. ин-т культуры. — Улан-Удэ, 1966. — С. 37–42.

9 Крейденко В. С. Некоторые вопросы применения эксперимента в библиотечном деле // Библиотеки СССР. Опыт работы. — М., 1967. — Вып. 35. — С. 96–107; Он же: Некоторые вопросы проведения эксперимента в библиотечном деле // Библиотеки СССР. Опыт работы. — М., 1968. — Вып. 40. — С. 49–63.

10 Крейденко В. С. Эксперимент в библиотековедении. — Л.: ГПБ, 1973. — 89 с.

11 Крейденко В. С. Методология и методика библиотечного исследования: учеб. пособие / ЛГИК им. Н.К. Крупской. — Л., 1977. 81 с.

12 Ванеев А. Н. Разработка методологических и методических проблем библиотековедения (обзор публикаций второй половины ХХ в.) // Библиосфера. — 2007. — №3. — С. 47–52.

13 Домашняя библиотека / Крейденко В. С., Гордукалова Г. Ф., Петрицкий В. А. и др.: под ред. А. Н. Ванеева. — СПб.: Профессия, 2002. — 320 с.

А. В. Соколов, профессор, доктор педагогических наук, Санкт-Петербург

Владимир Семёнович Крейденко и «светлые аспирантские годы»

«Светлые аспирантские годы» — это самая лаконичная и точная оценка времени, проведённого в качестве аспирантки профессора В. С. Крейденко в тогдашнем ЛГИКе. Между прочим, эта фраза принадлежит ему; я взяла её из посвящения, которое мне написал на своей книге «Библиотечные исследования», когда после перерыва почти в 20 лет снова мы встретились на берегу Невы, на Миллионной улице (раньше — ул. Халтурина).

Следующие страницы являются не воспоминаниями, а штрихами к образу В. С. Крейденко — учёного, человека, моего научного руководителя.

Он всегда заботлив; его специфический стиль работы — максимальная свобода аспиранту, никакого опекунства над ним, но и непрестанное внимание к его работе; готовность ответить на вопросы и дать напутствие, готовность помочь, не притесняя, независимо от своей собственной требовательности. Он не навязывает своего мнения; он поощряет и уважает самостоятельность; деликатно, в значительной степени предоставляет диссертанта самому себе, позволяет думать, пробовать, действовать. В его общении с аспирантами, да и с коллегами, отмечается деликатность и мягкость. Всегда какой-то скромный, как будто испытывающий неудобство при необходимости что-то потребовать, поставить задачу и сроки аспиранту; экономный на слова, на похвалы, даже будто намеренно придерживающийся некоторой строгости: никакого балования аспиранта. Однако, фактически, не показывая этого, абсолютно и беззаветно встаёт на сторону своего аспиранта, когда убеждён в его добросовестности и приобретённых умениях. Откликается на каждый вопрос и желание для консультации — по телефону, на кафедре. Своим поведением без лишних слов, обходным, так сказать, путём он внушает, что написание диссертации — дело чрезвычайно ответственное, что необходима тщательность, но и что хорошие результаты получаются с определённой легкостью, без натяжки. А успешных результатов можно достичь, прежде всего, благодаря избранному самим диссертантом подходу.

Хотя профессор Крейденко создаёт впечатление немногословного и сдержанного человека, он критичен и требователен. Не щедр на похвалы, что иногда порождает у аспиранта даже определённое недовольство при естественном желании быть похваленным —ведь другие преподаватели хвалят своих диссертантов, — но таким образом, кажется, воспитывается самостоятельность, ответственность: научный руководитель требует тщательности в работе. А свою сопричастность к аспирантским усилиям показывает, когда читает исключительно внимательно и с заметками разные тексты, которые диссертант ему представляет.

Типично для него —готавить листки с цитатами, ссылками, указывать на публикации, которые нужно прочесть, предоставлять статьи, авторефераты, реферативные журналы, чтобы облегчить своему аспиранту поиск литературы.

Таково его отношение и к отдельным учёным — советует читать его текст не ради должности и ранга автора, а ради содержания, ради возможности почерпнуть новые идеи. За своё почти четырёхлетнее с ним общение я только раз его видела разгневанным — когда случилась известная задержка в подготовке защиты диссертации по вине одного из рецензентов.

В ежедневном общении с аспирантами профессор Крейденко сердечен, внушает спокойствие, традиционно приглашает их к себе в гости; так он сокращает дистанцию, облегчает общение, делает адаптацию иностранца к другой стране и другой среде более естественной.

Чему он учит своих аспирантов? Первым делом толерантности: сам он ценит и уважает индивидуальность диссертанта. Мои русские коллеги-аспиранты сразу меня информировали, что мне повезло и я попала к хорошему руководителю, который не будет меня притеснять; серьёзный, тихий, без «фанфаронства», с ним всё будет как надо. Я испытывала, однако, сомнения: как без менторства руководителя достичь успешной защиты? Вспоминаю, что при первых встречах с ним ощутила известное разочарование — он не распоряжается, не выдвигает свои требования, а высказывает пожелания. Никаких требований еженедельных встреч, никаких предупреждений о фатальных сроках, никаких демонстраций превосходства. Ощущение на первых порах, что ты один, что ты оставлен сам с собой, но очень скоро его заменяет удовлетворение — тебе предоставлена свобода работать, решать, в твоих руках инициатива и личная ответственность.

В сущности, русские коллеги оказались правы. Не было паники, страха сроков, которые тебя поджимают; его подход — мудро делегировать ответственность, положиться на твою сознательность, направляя работу невидимо, но умело и строго. Это для аспиранта прекрасный путь (в этом меня убеждает моя собственная преподавательская практика!) к развитию самостоятельности

Он склонен к теоретизации, но и одновременно исключительно сильное впечатление создаёт его стремление к применению наглядных средств, к использованию графических материалов к преподаваемым им курсам/дисциплинам.

Отличительная черта его в теоретизировании — сильная склонность к порядку: к классифицированию, типологии явлений; в ежедневной практике — к упорядоченности и наглядности. Через призму его личного опыта библиотечная наука и образование обретают структурированность и ясность. Он отстаивает точку зрения, что многообразие концепций и подходов может быть систематизировано, что помогает преодолеть кажущийся хаос мнений и практик.

Впечатляет и завидная трудоспособность, которую он не демонстрирует, но которая становится очевидной как при оперировании его текстами, так и в непосредственном общении с ним.

Он из тех учёных, что защищают высокий имидж русской библиотечной науки, достижений в теории, организации знания. В отношении библиотечных исследований он целенаправленно привлекает внимание к методам, разнообразию результатов, а затем и к решениям, которые они дают; очерчивает значение критериев и показателей исследования.

Я бы упомянула также такие качества, как стремление к полноте в осмыслении литературы по данной теме; ясность, наглядность в исследовании, правильно выстроенная логическая структура; возможность одновременно применять разные методы; внимание к эвристике в библиотечной науке и практике.

Вероятно, как и каждый преподаватель, Владимир Семёнович хотел бы, чтобы говорилось об его научной школе, об его учениках. И он действительно таковую создал, хотя из-за врождённой скромности этого не демонстрирует.

Мои аспирантские годы совпали со специфическим периодом развития России — временем поздней перестройки, однако ничего бурные политические события не повлияли на научные требования, не поставили под сомнение значение библиотечной науки и библиотечных исследований. Не политика, а интерес к диссертации, к болгарской библиотечной науке, к тому, как проходит время диссертанта в Ленинграде — с выставками, концертами и экскурсиями в пригородах — таково основное содержание моих аспирантских лет, работы с научным руководителем и другими преподавателями. Владимир Семёнович внушал нам, что независимо от текущей политики, независимо от веяний времени, книги и библиотеки, библиотекари и читатели будут всегда, и что к проблемам библиотек и чтению надо подходить методически, с точностью, после отличного усвоения теории и знания практики.

Этим В. С. Крейденко компенсировал неясность, с которой с болгарской стороны была сформулирована тема моей диссертации, отсутствие какого бы то ни было интереса к ней и к научным занятиям в Ленинграде со стороны тогдашних болгарских библиотечных коллег. Он поддерживал во мне желание разрабатывать такой аспект вопроса, как библиотечная эффективность. Это придало мне дополнительную уверенность, что я исследую тему, в какой-то мере обойдённую в болгарской библиотечной науке (между прочим, спустя два десятилетия после защиты моей диссертации, эта проблема всё ещё не решена).

Своим присутствием, и как человек, и как учёный, мой научный руководитель внёс решающий вклад в то, чтобы годы, проведённые мной в Ленинграде, стали одними из лучших годов моей научной работы. И теперь, много лет спустя, он столь же отзывчив, посылает книги и журналы. В трудных условиях, когда из-за нарушенных литературных связей обмен информацией превращается в личное дело, в индивидуальное партнёрство, он заполняет существенную нехватку русских библиотечных публикаций и всегда успевает предоставить что-то новое, важное, существенное.

Своим поведением, своими исследованиями Владимир Семёнович Крейденко преподаёт уроки, которые не забываются. Он занимает особое место в профессиональной и личной биографии своей бывшей диссертантки из Болгарии.

Е. Русинова, доцент, доктор Университета библиотековедения и информационных технологий (София, Болгария)

Владимир Семёнович Крейденко. К 85-летию со дня рождения

Учёный, коллега, учитель — и всё это о Владимире Семёновиче Крейденко. Когда пишешь о человеке, который проходит через большую часть твоей сознательной жизни, вдруг понимаешь, что профессия то уносила вас друг от друга как река в половодье, то прибивала к одним и тем же берегам.

И берега эти были поистине прекрасными — Ленинград и совершенно сказочный город Батуми, где мы почти каждое лето отдыхали семьями. Похоже, что этот ласковый морской город с его неповторимым ароматом цветущих деревьев и турецкого кофе был самым важным местом в наших судьбах.

Конечно же, до Батуми мы встречались и в Ленинграде, хотя Владимир Семёнович едва ли обращал внимание на «младшекурсницу». Он больше общался с будущим моим мужем — С. А. Пайчадзе, тоже батумцем. Однако педагоги у нас были общие, а это сыграло огромную роль в нашем профессиональном сближении. Но оно произошло почти через полтора десятка лет. Почему так произошло? Потому что Владимир Семёнович был увлечён сначала библиотековедением, а я — библиографией. Тут уже и сфера интересов была разная и руководители — В. Ф. Сахаров и М. К. Архипова, высококлассные специалисты, но о них разговор особый. А вот объединял нас — меня, Владимира Сёменовича и С. А. Пайчадзе, — человек, так многое открывший нам в мире книжной культуры, Учитель с большой буквы: И. Е. Баренбаум.

Сфера наших интересов очень долго не пересекалась, менялись люди, места пребывания и организации, проблематика исследований. И вдруг… пути стали сближаться; В. С. Крейденко начал заниматься методологией библиотековедения, а я — экономикой библиотечного дела. А вот тут уже мимо исследовательских методов было не пройти. Мы и не прошли, правда, разрыв в защите наших докторских диссертаций составил (страшно сказать) 18 лет. Но потом мы потихоньку стали выравнивать свои научные степени и звания. И этому немало способствовала работа в редакции профессионального журнала «Библиосфера» и осуществление научных проектов, так сказать, «на двоих». Оказалось, что мы с полуслова понимаем друг друга, и друг у друга учимся. Всё-таки, одна научная школа нас воспитала. Спасибо нашим учителям, хотя многих из них уже нет в живых, но их идеи, как и наши, живут в учениках, с которыми мы продолжаем сотрудничать, несмотря на дальность расстояний. Расстояния преодолеваются телефонными звонками — и не только по делу. Обязательно вспоминаем Батуми в мельчайших деталях — его улочки и парки, запах хачапури и вина, выискиваем какой-нибудь рецепт типа «сациви», и на душе становится легче. Хочется жить дальше и творить, строить амбициозные планы и всегда помнить учителей и наших близких, от нас ушедших.

Творческие заслуги В. С. Крейденко — это не только заслуги ленинградской научной школы, но и заслуги его учеников, которые сами стали высококлассными специалистами и просто хорошими людьми.

Успехов Вам, Владимир Семёнович, здоровья, любви родных, друзей и коллег!

Лариса Анатольевна Кожевникова, доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник ГПНТБ СО РАН

Уроки Учителя. Мой научный руководитель

Мой научный руководитель Владимир Семёнович Крейденко отмечает 85 лет со дня рождения. Я от всего сердца поздравляю его с прекрасным юбилеем. Хочется пожелать ему доброго здоровья и всего самого доброго.

В качестве аспиранта я учился у Владимира Семёновича на кафедре библиотековедения больше 5 лет. С момента моего расставания с научным руководителем прошло более 20 лет, но добрая память о нём навсегда осталась со мной; всё меняется, но отношение к нему неизменно.

Профессор В. С. Крейденко выбрал делом своей жизни библиотековедение и преподавание. Его стиль обучения строг и серьёзен. У него много званий и должностей, которые нет нужды здесь перечислять, и огромное количество публикаций, многие из которых переведены на другие языки, в том числе на китайский. Один из примеров — учебное пособие «Библиотечные исследования: научные основы» (Москва, 1983), повлиявшее на многие поколения библиотековедов. В этой книге В. С. Крейденко сосредоточил внимание на научной методологии; он подчёркивает важность изучения и разработки научных методов, так как с каждым новым шагом методологии мы поднимаемся на ступеньку выше, и нам открывается более широкий горизонт, невидимые ранее дали.

Академические горизонты руководителя объединяют научные достижения Запада и Востока. Его академический потенциал — та высокая степень библиотековедческих достижений, которой мы, как студенты последующего поколения, могли бы достигнуть.

Научные достижения и вклад Владимира Семёновича в библиотечно-информационные науки невозможно охватить в небольшой статье; они могут служить отличным уроком для тех, кто с пренебрежением смотрит на библиотечное дело, считает эту профессию неперспективной, незначительным.

Мой руководитель обладает всеми качествами благородного человека и серьёзного учёного. Он крайне ответственно относится к работе, владеет хорошей методикой обучения, эмоционально-методичен по стилю преподавания и полон энтузиазма, предъявляя высокие требования к своим ученикам. До сих пор помню его слова о том, что современная наука развивается очень быстро, усиливаются дифференцирование и интегрирование новых дисциплин. Мы должны непрерывно учиться, не боясь трудностей, дабы адаптироваться к развитию науки, должны постоянно задаваться вопросом, каких ещё знаний нам недостаёт.

Владимир Семёнович обучал аспирантов из разных стран мира. Каждый, кто овладевал знаниями под его началом, говорит о нём с уважением и восхищением, преклоняются перед его научным авторитетом и личностными качествами.

Нельзя не упомянуть семью В. С. Крейденко — гармоничную, радушную. В выходные дни мы с радостью приезжали к нему в гости. Супруга, Анна Алексеевна, всегда была крайне приветлива, красавица Катя — добра и весела. Они всегда были рады видеть нас и наших близких. От общения с ними у нас остались самые тёплые воспоминания.

Влияние В. С. Крейденко на меня лично было огромным. По окончании института я вернулся на родину и часто воспоминаю свою альма-матер. В исследованиях я всегда следовал примеру своего руководителя, неоднократно говорившего, что учёный должен непрерывно обогащать себя новыми знаниями. Став научным руководителем в аспирантуре, я продолжал брать с него пример, и многие мои аспиранты демонстрируют явные научные таланты.

Летом 2012 года мы с семьёй приехали в Санкт-Петербурге и встретились с Владимиром Семёновичем. Уже 20 лет прошло с тех пор, как я покинул своего руководителя, и я был счастлив, что он сохраняет бодрость духа, остроту ума и здоровье.

Существует китайская пословица: кто хоть один день пробыл твоим учителем, того ты должен уважать всю жизнь; В. С. Крейденко — самый почитаемый учитель в моей жизни. Он был, есть и останется им в будущем. Уважаемый Владимир Семёнович, желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, пусть Вам всегда сопутствует удача и хорошее настроение! Всего самого наилучшего Вам и Вашим родным!

Линь Си, профессор, канд. пед. наук, член правления Пекинского Общества международных сравнительных исследований (ПОМСИ) (Китай)