«…Вся культура может быть истолкована как

деятельность <по> организации пространства»

П. А. Флоренский

Когда–то строчки О. Э. Мандельштама, вынесенные в заголовок этой статьи, меня завораживали. Принимая их метафорическую природу, я долго не задумывалась о семантической их сущности. Лишь много лет спустя — благодаря теме «Библиотечное пространство», поднятой в этом журнале, — я осознала всю глубину этих слов.

Избыточность пространства, неуловимая, но осязаемая, связана с необходимостью его освоить, «приручить», сделать обжитым. При этом не принципиально: идет ли речь о пространственном развитии страны с ее необъятными территориями или об упорядочивании пространства малогабаритной квартиры. Только в этом случае можно рассчитывать на ту самую ответную «любовь пространства», о которой писал другой великий поэт — Б. Л. Пастернак («Привлечь к себе любовь пространства / Услышать будущего зов»).

В онтологическом смысле «пространство» играет важную роль в нашей культуре. Академик В. Н. Топоров обращал внимание на его глубокие контексты, подчеркивая связь его внутренней формы с понятием «воля».

Академик Топоров через различные языки, которых он знал десятки, выявлял смысловое сходство понятий. Так, pro-stor (лат.) аппелирует к таким смыслам, как «простор», «вперед», «открытость».1 Это — развертывающееся вовне, свободное пространство. Русский менталитет отличает стремление к выходу в пространство, где воссоединяются дух, душа и тело, чувство и разум, мечта и реальность, индивидуальность и всеобщность. Именно отечественная философия, прежде всего, в лице П. А. Флоренского, восстановила единство представлений о взаимосвязи человека и культурного пространства.

Социологи предпочитают делать акцент на смыслах пространства, которые существуют не столько как фрагменты идеального мира, но как действия и коммуникации. Запомним эти два ключевых в методологии пространства понятия. Деятельности — своей собственной и чужой — человек приписывает определенные смыслы, с разной степенью ясности распознает события. Смысл каждого из них опознается через логическую конструкцию, включенность (актуальную или потенциальную) в ту или иную фигурацию.2

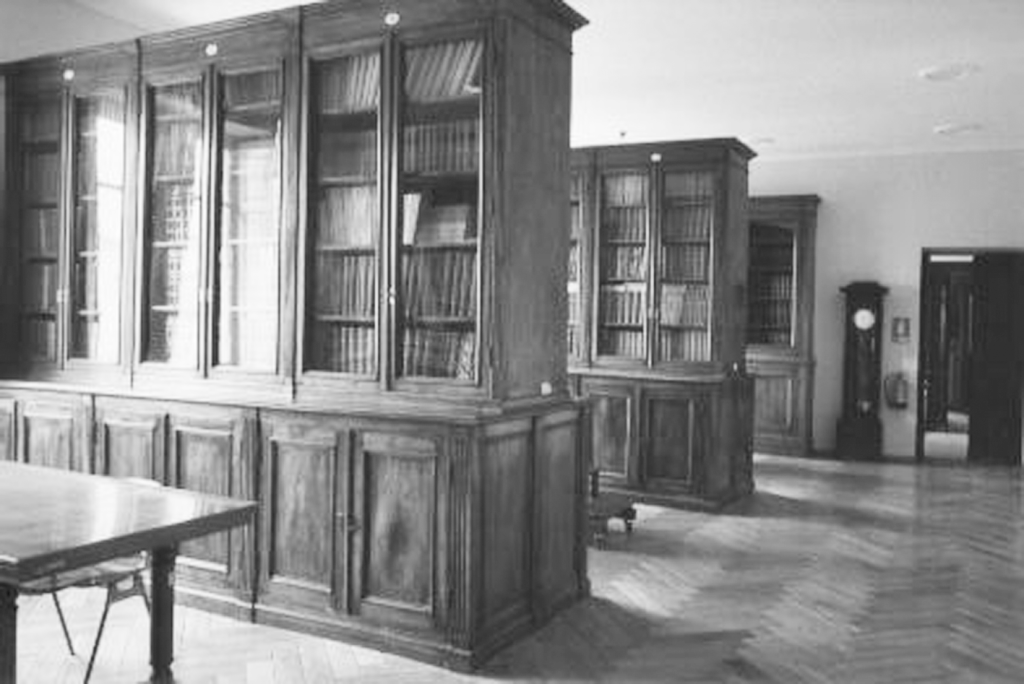

Устойчивые фигурации, которые американский социолог И. Гофман называл «фреймами», неким образом форматируют социально-культурную жизнь, придают определенность отдельным ее фрагментам. В этом случае можно говорить об относительно устойчивом культурном пространстве, в котором происходят некие события N, не меняющие принципиально заведенного хода вещей. Применительно к нашей профессиональной деятельности мы в таких ситуациях имеем в виду традиционную библиотеку, воспроизводящую свою прежнюю стилистику в слабо измененных вариантах.

«Перенастройка» фигураций происходит тогда, когда смыслу прежних действий придаются новые оттенки, в какой-то момент меняющие его радикально. Таким образом протекают инновационные процессы, через которые проявляет себя синергетическая природа освоения пространства. При этом возможно сосуществование нескольких смыслов одновременно, и даже возможны их конфликты, вызванные тем, что участники взаимодействия начинают по-разному идентифицировать социальные конструкции событий. Это обстоятельство определяет неоднозначный характер развития инновационных процессов, влияя в каждом конкретном случае по-своему (и позитивно, и негативно) на локальное, региональное культурное пространство.

Как видим, проблема пространства впрямую связана с осмыслением социо-культурной динамики развития библиотек, и как части ее — инновационных процессов.

Библиотечное пространство стало объектом изучения относительно недавно.3 В широком понимании (по концепции В. П. Леонова) его рассматривают как сложный текст, который включает в себя множество элементов: ценности и традиции, материальные объекты, взаимодействие персонала и пользователей, библиотеки и общества. Такое понимание позволяет учесть самые различные аспекты деятельности современной библиотеки, интегрируя в некую целостность организацию обслуживания с его реальной и виртуальной составляющими; архитектуру библиотечных зданий и дизайн; профессиональные библиотечные коммуникации. Все эти аспекты составляют разные модальности библиотечного пространства.

Рассмотрим одну из модальностей, понимаемую как пространство–место. Нам уже приходилось отмечать, что сугубо функциональный взгляд на пространство исключительно как на средство размещения библиотечных ресурсов — недооценка его метафоричной природы, не позволявшая уделять серьезное внимание дизайну. Более того, препятствовали наиболее полной реализации ведущих принципов развития публичной библиотеки: открытости, доступности, прозрачности, что в свою очередь приводило к распространению формул негативного свойства: «библиотека — пространство подменных желаний» (Р. Барт), «информационный вандализм библиотеки» (Ю. В. Рождественский) и др.

Наиболее явно проследить эти негативные тенденции можно на примере свободного доступа к ресурсам обычной муниципальной библиотеки. Так называемый «открытый доступ» при всех своих преимуществах, по сравнению с закрытым фондом, ориентирован, как правило, на фрагментарное раскрытие ресурсов конкретного подразделения (чаще всего — абонемента), без учета возможности целостного представления об информационных возможностях даже конкретной библиотеки.

«Свободный» аналог открытого доступа, в оптимальном варианте предусматривающий объединение фондов абонемента и читального зала и возможность использовать размещенные здесь же компьютеры с доступом к электронному каталогу и Интернету, дает основание говорить о «распахнутом» вовне — в безграничный информационный мир — пространстве.

Метафорика «распахнутого» пространства библиотеки тесно связана с понятием свободы выбора. Идет ли речь о документах (на традиционных или электронных носителях), платных или более трудоемких для пользователя бесплатных услугах, различной мотивации использования наших ресурсов — читать с деловой целью, выбрать место для уединения с томиком стихов, сходить на встречу со знаменитостью, поучаствовать в поставленном библиотечным театром спектакле или выставке работ художников-любителей или посетить библиотечное кафе. Распахнутое пространство — это дружественная посетителям атмосфера, способствующая свободному проявлению потребностей и желаний, среди которых, наряду с информационными запросами и читательскими интересами, учитываются многообразные поведенческие сценарии пребывания в библиотеке.4

Следуя такому полистилистическому представлению о современной библиотеке, можно реинтерпретировать мысль П. А. Флоренского о возможностях библиотеки как «пространства творчества», как глотка «вина неожиданной свободы», от вкуса которой просыпаются в душе «глубинные силы нашего существа»; как неизбежного для творчества «ухода от условностей и привычек повседневной жизни», «нестесненности, исхода »из», отрыва »от»…» Наконец, библиотечное пространство может стать «обретением того своего и только своего места, где внятно зазвучат «вещие голоса души», обнаружат себя «тайные силы природы», готовые к союзу с творческими силами личности», и как высшее проявление — «приходом »к» и »в»…».5

Развивая мысли П. А. Флоренского, можно иначе оценивать и роль дизайнерского подхода к оформлению библиотеки, который интерпретируют по-разному, например, как свободу выбора впечатлений, что углубляет рассмотренный выше тезис о свободном выборе как одном из ключевых понятий в теории пространства. Дизайн рассматривают при этом не только как эстетически выверенные решения. Специалисты видят в нем радикальное средство социально-культурной ориентации, выявляющее связь человека с предметным миром, инструмент диалога. Организуя пространство и время, дизайн в широком смысле выступает как деятельность и одновременно средство сверхкоммуникации. В конкретных ситуациях дизайн придает предметам, вещам, процессам (в нашей профессиональной деятельности — это библиотечные ресурсы и их продвижение) определенный характер, образ, имидж, «одежду», благодаря чему люди делают выбор по принципу сходства, близости.

Библиотечный дизайн — мне приходилось показывать это на многих примерах6 — не предполагает жестко структурированного пространства. Это означает возможность варьировать решения. Например, размещая предметы в библиотечном пространстве, выбирать теплые цвета, мягкие линии; свет разной интенсивности, в конкретных ситуациях направляемый под разными углами etc.

Помня о значимости «свободы выбора», нужно избегать любого непроизвольного психологического давления на человека. Для чего можно, допустим, по-разному оформлять помещения, предназначенные для работы, и рекреативные зоны. Например, в читальных залах или информационной зоне не размещают аквариумы или картины с изображением цветов, пейзажей, женских портретов. Первые расслабляют, не позволяют сконцентрироваться; портреты вызывают различные ассоциации, расфокусируют внимание.

Мы лишь в малой мере проиллюстрировали положение о неслучайном характере библиотечного дизайна, создание которого требует учета множества факторов. В оптимальном варианте предметы (библиотечные, информационные ресурсы) призваны структурировать пространство, задавать его границы, организовать, придать ему значимость. В. Н. Топоров называл этот процесс «семантическим обживанием пространства», его осмыслением. Философы понимают такое «обживание-осмысление» как действие по преодолению всевластия времени, спасение от забвения, что согласуется с мемориальной, сущностной функцией библиотеки.7 Библиотека — это культурный институт, соединяющий прошлое и будущее, сознательное и бессознательное, телесное и духовное, а также воспроизводящий обыденную жизнь в ее различных проявлениях.

Если библиотечный дизайн ориентирован на достижение целостности пространства, синтез диахронного и синхронного начал, то выставки — самую популярную форму его освоения — можно оценить как «пойманные мгновения». Они призваны нарушать относительно неспешный ритм библиотечной деятельности, придавать ей особую событийность. Речь идет в данном случае о выставках-проектах или, как их иногда называют, о концептуальных «авторских» экспозициях.8

Столь же высокая степень «событийности» присуща и другим массовидным формам библиотечной деятельности. Обладая иным темпо–ритмом, эта творческая деятельность даже при условии использования камерных программ, рассчитанных на небольшую аудиторию, «распахивает» библиотечное пространство, вводит его в широкий культурный контекст.

Еще одна модальность библиотечного пространства, на которой мы остановимся, обусловлена интересом к проблеме профессиональных коммуникаций. В печати уже обосновывалась необходимость создания единого профессионального коммуникативного пространства (ЕПКП).9 Под ним понимается реально-виртуальная система информационного взаимообмена и коллективной экспертной оценки наиболее интересных, общественно значимых инновационных элементов деятельности отечественных и зарубежных публичных библиотек различных типов и моделей.

Взаимообмен, анализ и оценка разработанных и воплощенных на практике идей и проектов всегда служил побудительным фактором творческой самореализации профессионалов. Что особенно значимо с учетом «ножниц» между развитием библиотечного дела в различных регионах, с учетом распада прежних систем повышения квалификации рядовых сотрудников и методической помощи. Федеральные библиотеки, призванные по своему статусу выполнять роль координаторов научной, в том числе издательской деятельности, фактически устранились от выполнения функции объединения профессионального сообщества через информационную «подпитку» его рядовых участников.

Традиционные формы такого взаимообмена покоились на регулярно выходящих в свет методических пособиях, а также на целой системе изданий «Информкультуры», которые в обязательном порядке распространялись по стране и попадали во все регионы. Подобная система в известной мере воспроизводилась на региональном уровне, способствуя выявлению не только общего, но и особенного в развитии библиотечного дела.

В настоящее время профессиональное коммуникативное пространство существует как некая замкнутая на себя система. Существующая практика взаимообмена материалами, опубликованными на местах, в том числе появившимися в последние годы профессиональными журналами и газетами, покоится в основном на межличностных контактах сотрудников. В то же время уникальный библиографический справочник «Мир библиотечных изданий 1996–2000» (Екатеринбург-Кемерово, 2001) выявил, сколь многообразна печатная продукция сегодняшних региональных центров. Не говоря уже о библиотеках муниципальных, чьи издания в справочнике не представлены.

Этот справочник выявил острую необходимость взаимообмена информацией, регулярного сопоставительного анализа всего массива печатной продукции как важнейшего индикатора динамики библиотечного дела.

За последние годы появились новые элементы ЕПКП, стимулирующие межличностное общение библиотекарей: РБА и частично региональные библиотечные ассоциации и сообщества постоянно действующие обучающие институции АПРИКТ (ежегодные Школа Библиотечной инноватики и Международная библиотечная философская школа), общероссийские и региональные слеты и фестивали «Молодые в библиотечном деле» и др.

Одной из заслуг секции Публичных библиотек РБА стали организуемые поочередно в различных регионах страны общероссийские Форумы — «Библиокараваны», каждый из которых при всем своем разнообразии посвящен большой сквозной проблеме. Особо подчеркнем: один из эффектов Форумов связан с перемещением в пространстве. Оно не только обеспечивает количественное увеличение информации, столь необходимой сотрудникам публичных библиотек. Важнее — возникающий в результате совместных поездок по региону особый контекст профессиональных коммуникаций. Сопоставительный анализ работы разных библиотек расширяет поле профессионального зрения, способствует объемному видению проблемы.

В настоящее время такого рода «караваны» используют как основу регулярных профессиональных встреч и на региональном уровне, например, в Архангельской области. В качестве принимающей стороны ежегодно выступает один из районов области.

В формировании ЕПКП все большую роль начинают играть новые информационно-коммуникационные технологии. Например, вот уже несколько лет УНБ Кемеровской области им. В. Федорова выкладывает на сайт свои издания «Библиотечная жизнь Кузбасса», качество которых столь высоко, что в нем почитают за честь публиковаться видные библиотековеды. Успешно развивается проект Межрегиональной ассоциации деловых библиотек «Library.ru», большие надежды профессиональная общественность возлагает на создание информационно-образовательного портала «Культура и искусство», проект которого подготовлен Фондом развития информационного общества и Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества.

Но все эти замечательные инновации, к сожалению, не доступны тысячам маленьких городских и сельских библиотек страны, не имеющим компьютеров, и, соответственно, выхода в Интернет. Совершенно очевидно, что создание ЕПКП должно происходить одновременно — и сверху, и снизу: за счет отработки локальных (районных и местных) звеньев профессиональных коммуникаций.

Такой подход реально обеспечивает расширение и взаимообогащение единого культурного пространства или, по выражению В. Топорова, его «вторичное собирание, освоение, породнение с ним».

Слава Григорьевна Матлина, кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского отдела библиотековедения Российской государственной библиотеки, Москва

1 Топоров В. Н. Пространство и текст / В. Н. Топоров // Текст: семантика и структура. — М., 1983. — С. 227–284.

2 Филиппов А. Пространство социальных событий: форматирование и транспонирование фигураций /А. Филиппов // Единство культурного пространства или сумма территорий? Понятие границы в историческом и современном контексте: Третья ежегодная межрегион. конференция. Норильск. 2–5 ноябр. 2006 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа http://www.prokhorovfund.ru/rus/conferences/

3 Леонов В. П. Пространство библиотеки: Библиотечная симфония / В. П. Леонов. — М: Наука, 2003. — 123с.;. Матлина С. Г. [Понятие пространства] / С. Г. Матлина // Понятийный аппарат современного библиотековедения (Социально-культурные аспекты) // Библиотековедение. — 2005. — №6. — С. 29–31; Езова С. А. Дискурс о библиотечном пространстве / С. А. Езова // Науч. и технические библиотеки. — 2006. — № 9. — С. 5–10.

4 Матлина С. Г. Распахнутое пространство: метафора-методика-артефакт культуры (Соц.–культурные аспекты теории библиотечной инноватики) / С. Г. Матлина // Румянцевские чтения-2004: Инновационные технологии и разнообразие культур / Сост. Л. Н. Тихонова. — М.: Пашков дом, 2004. — С. 173–176;. она же Свободный доступ к ресурсам как новая философия библиотечной деятельности (Социально-культурные аспекты) // Науч. и техн. библиотеки. — 2007. — №5 (в печати).

5 Флоренский П. А. Предисловие к книге Н. Я. Симонович-Ефимовой «Записки Петрушечника» (ГИЗ, 1925) / П. А. Флоренский // Флоренский П. А. Собр. соч. в 4-х тт.