Здесь форма есть содержание

и содержание есть форма

Беккет об «Улиссе» Джойса

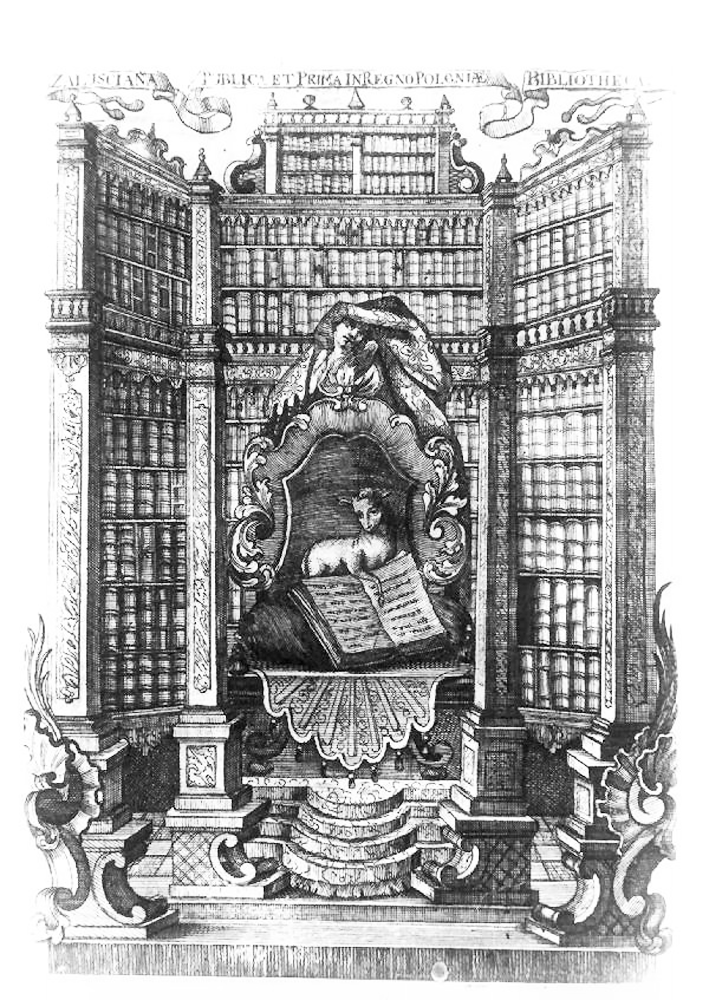

Пространство библиотеки — понятие метафизическое. Определения «Вселенная», «метатекст», «Галактика» лишь подчеркивают его бесконечность и неисчерпаемость. В cущности, вся многотрудная работа по его организации и структурированию преследует две главные цели — сохранить книгу и сделать путь к ней читателя короче. И в роскошные залы национальных библиотек и в скромные библиотеки рабочих поселков человек приходит для того, чтобы взять нужную книгу или получить информацию, и как можно быстрее. Эта простая и естественная потребность долгое время для нас была неудовлетворима…

В одной из статей Слава Матлина привела в качестве эпиграфа слова американской писательницы — нашей соотечественницы Ольги Грушиной: «В Новом Свете больше всего меня поразила университетская библиотека, где книги были в открытом доступе…». Для советского человека, привыкшего к общению с книгой только через кафедру выдачи, возможность самостоятельно рыться на полках действительно была потрясением.

Открытый доступ к фондам, появившийся в наших библиотеках во времена «оттепели», можно было назвать условно-открытым. Существовали подсобные фонды, спецхраны, цензурные ограничения и изъятия книг из каталогов и хранилищ по «политическим соображениям».

Современная российская библиотека, свободная от идеологического диктата, казалось бы, должна распахнуть свое пространство. Но, видимо, генетическая память «держать и не пущать» слишком сильна.

Мариэтта Чудакова, побывав в Омской областной научной библиотеке, выстроенной по новейшему проекту, была поражена сходством интерьера с интерьерами американских университетских библиотек: в широких перетекающих одно в другое пространствах расставлены далеко один от другого столы, здесь же книги — рукой подать…

«Но,— говорит Чудакова,— проходы между открытыми стеллажами с элементарной литературой загорожены стульями — подойти и взять самому книгу из подсобного фонда нельзя. Даже и постоять рядом с полками нельзя — тут же подошла ко мне дежурная: только к ней надо обращаться, хотя расстановка книг очевидная, можно было бы сэкономить время.

Хранение, куда я специально поднималась, столь же тяжело для работающих в нем, как в любой нашей крупной библиотеке. И когда спрашивала администраторов и сотрудников: “Неужели нельзя пускать сюда хотя бы заслуженных, старых профессоров — для ускорения их работы?”— те с сомнением качали головами».

Новые подходы к моделированию библиотечного пространства сегодня — тема, широко обсуждаемая в профессиональной печати, на конференциях и семинарах. Появление электронной среды, новых носителей информации ломают стереотипы в устройстве библиотечных помещений. Для нынешнего читателя, вкусившего прелести беспрепятственного доступа к ресурсам Интернета, от-крытое библиотечное пространство — это проявление уважения к нему и свободе его выбора.

В конце концов создание ультрасовременных библиотек, отвечающих темпу и вызовам нового времени — становится показателем бюджетной состоятельности региона и характеризует менталитет его руководителей.

Строительный бум в Югре — тому подтверждение. Государственная библиотека округа — это библиодворец, выстроенный в стиле особняка пушкинской эпохи. А внутренняя среда, спроектированная югославским дизайнером, отвечает самым взыскательным требованиям. Новая городская библиотека в Сургуте тоже стала одним из самых красивых зданий города и, несомненно, самым посещаемым учреждением культуры.

Увы, далеко не каждому городу России это по карману. Как правило, приходится выстраивать новое библиопространство на территории старого, а в иных случаях и просто пытаться выжить.

И по-прежнему актуальны слова Александра Солженицына: «Мне досталось объехать три десятка областей, побывать в районах, и в местах поглуше, — от одного лишь состояния школ и глубинных библиотек испытываю отчаяние».

С любовью, Татьяна Филиппова,

главный редактор журнала «Библиотечное Дело»